Questa escursione nell’Europa dell’Est non poteva partire che dalla Repubblica Ceca.

Per motivi sia affettivi, dato il mio mai celato amore per Kundera, mito al quale almeno due generazioni di scrittori cechi sono stati e col quale si sono inevitabilmente confrontati, sia oggettivi, per il fermento culturale che ha sempre caratterizzato la storia cecoslovacca: basti pensare all’importanza avuta nell’avvio della Primavera di Praga dal IV Congresso degli Scrittori (1967), che segnò un frattura insanabile tra intellettuali e regime, o al fatto che, dopo la caduta del muro, la Rivoluzione di velluto abbia portato alla presidenza proprio uno scrittore, Václav Havel.

Ma la storia della letteratura ceca è costellata di grandi personaggi, a partire dal poeta e scrittore Jan Neruda (da cui il cileno Pablo prese il suo nome d’arte), passando per Hašek, Klíma, Hrabal, Topol e il premio Nobel Seifert, fino ai mostri sacri Kafka e Kundera, per arrivare ai giorni nostri: Bianca Bellová, Petr Hruška, Tereza Boučková, Jaroslav Rudiš, del cui splendido romanzo, Grand Hotel – romanzo sopra le nuvole, ho avuto modo di scrivere proprio sulle pagine di Exlibris20.

JAN BALABÁN

Dall’ammaliante e complessa Praga di Kafka, Kundera e Rudiš, però, per iniziare questo viaggio mi sono spostato a nord est, nella fredda e grigia Ostrava, città in cui è nato, ha vissuto e ha ambientato gran parte delle sue opere Jan Balabán, le cui storie riflettono proprio la rudezza della regione.

Balabán è una delle voci più interessanti della letteratura ceca contemporanea: nato, appunto, a Ostrava nel 1961, ha trascorso nella cittadina mineraria morava quasi tutta la sua vita. Autore di due romanzi (Dove è passato l’angelo e Chiedi a papà, quest’ultimo pubblicato poco dopo la sua prematura scomparsa, avvenuta nel 2010, a cura del suo amico Petr Hruška) e di diverse raccolte di racconti, in patria ha goduto di un notevole successo, sia di pubblico sia di critica, tanto da vincere per due volte il prestigioso Premio Magnesia Litera, per i racconti Siamo qui e il romanzo Chiedi a papà.

Vale per Balabán quanto Kundera scriveva a proposito del suo primo romanzo, Lo Scherzo: “La situazione storica non è il vero oggetto del romanzo: la sua importanza risiede nel fatto che essa illumina i temi esistenziali che m’interessano di una luce inattesa e spietata”.

Spesso gli scrittori cechi fanno i conti, in maniera più o meno esplicita, con la storia recente del loro Paese e, da questo punto di vista, non fa eccezione Balabán, ma, anche per lui, le vicende storiche fanno da sfondo, costituiscono il contesto entro cui far vivere i propri personaggi.

Pur non scrivendo direttamente di politica, traspare in ogni pagina dei suoi romanzi che la sua empatia verso i poveri, gli emarginati, coloro che vivono in bilico, alla periferia della società, non è soltanto una scelta “politica” o “estetica”, ma rappresenta il suo reale sentire, il suo indentificarsi con loro. E sebbene la ribellione, seppur sofferta, al regime, e la sua condanna (personale e storica) sia palese, colpisce la lucidità con cui affronta la svolta storica del suo Paese: la liberazione da un regime opprimente per passare a una democrazia senza sbocchi, a una libertà senza libertà, se non solo per pochi, al capitalismo corrotto del cazzo.

Dove è passato l’angelo è un romanzo che sa di ruggine e zolfo, di acciaio e mattoni, ma anche di miele e polvere, come dice il suo protagonista. Il libro comincia a metà della storia, parte dal capitolo 19 per poi riprendere il suo corso naturale dall’inizio, dal primo all’ultimo capitolo, in ordine crescente. Il libro, appunto, ma non la storia che racconta, che si snoda tra passato e presente, tra le avventure e le miserie dei personaggi, protagonisti o comparse, che lo popolano.

Non una sola storia, dunque, ma tante vite, raccontate separatamente per poi intrecciarsi inestricabilmente oppure dividersi, perdersi e, forse, anche solo per un attimo, ritrovarsi.

Una, dieci, cento, solitudini che si incontrano, che si scambiano sguardi e parole, magari compiono un tratto di strada assieme e attraversano la storia sperando di cogliere il momento in cui passa l’angelo.

Proprio la solitudine è un tema essenziale, la necessità di isolarsi, l’impossibilità di sfuggirsi, l’incapacità, insita nell’uomo ed esasperata dai tempi, di appartenere a qualcuno, di volersi bene, di amarsi. Ma anche il voler stare da soli per sentirsi in comunione con gli altri, pur con la consapevolezza che, in qualche modo, esistiamo solo negli occhi degli altri, siamo reali solo nei momenti che condividiamo con qualcuno. Quando siamo soli, forse, non esistiamo nemmeno.

E così Martin attraversa la propria vita e la storia da semplice comparsa, collezionando delusioni e fallimenti, intervallati da pochi sprazzi di luce, in cui si annida, in penombra, la speranza.

In Chiedi a papà, la morte del padre è l’occasione per Hans, Emil e Katerina (ma anche per la loro madre) per fare i conti con il proprio passato. Le loro vite emergono a poco a poco attraverso i ricordi incrociati, che si compongono come tessere di un puzzle. L’elaborazione del lutto e il confronto con il passato sono resi più complicati dalle accuse postume di complicità con il regime e corruzione mosse al padre da un vecchio amico. Quelle che sembrano essere rivelazioni sconvolgenti vengono a poco a poco assorbite, quasi senza lasciare il segno, sia perché colui che potrebbe avere le risposte non ha più la possibilità di darle (facile cogliere l’amara ironia del titolo), sia perché un po’ alla volta ci si abitua a tutto, e coraggio non vuole dire necessariamente ribellarsi, ma, a volte, semplicemente cercare di sopravvivere.

Un romanzo costruito sulle domande: sui rapporti umani, sulla felicità, sulla vita e sulla morte, sul coraggio e sul perdono. Puoi perdonare un altro uomo, ma non te stesso. Domande spesso senza alcuna risposta: come cantava Bob Dylan, the answer, my friend, is blowing in the wind.

Le storie di Balabán sono un canto della tristezza e inutilità della vita, delle relazioni e anche dei ricordi: di persone che, nel momento stesso dell’intimità, si ritraggono come per la paura che questa possa portare alla felicità, a una felicità condivisa.

Sono storie straordinarie di ordinaria quotidianità, ma, al contempo, sono “la Storia”, fatta da uomini e donne che il suo corso lo subiscono e cercano, disperatamente, di sopravvivervi.

Balabán racconta, con stile asciutto, ma denso, mai scarno, e un’immediatezza straziante la difficoltà di amarsi, o anche solo di piacersi, l’egoismo dettato dalla necessità di sopravvivere alla storia stessa, la distanza che ci separa dagli altri, anche da chi ci è vicino. Emerge chiaramente dalle sue pagine una necessità di partecipazione alle vicende umane dei suoi personaggi, colti spesso in momenti critici delle loro vite, momenti tragici, di decisioni impossibili, a volte anche di morte. Del resto, non è forse vero che è dalla nascita che si comincia a morire? Morire pur restando in movimento, morire lentamente, morire prima di morire.

La morte si sconta vivendo, scriveva Ungaretti.

Il dolore, la malattia, l’angoscia, soprattutto alla sera. L’indifferenza, l’incapacità di immaginare il futuro e l’ingombro del passato. Il ricordo come fardello intollerabile, ma anche come ancora di salvezza, la nostalgia dell’infanzia, la sua mitizzazione: non solo come momento della propria vita, ma anche come epoca storica, fantasma di un’innocenza perduta, quando si è tutti finestre aperte verso il cielo. L’infanzia è la cosa più lunga al mondo, scrive in Dove è passato l’angelo. “Qui non ci sono più bambini: al posto delle scuole materne, bar, sale da gioco e banchi dei pegni” è un concetto che torna in entrambi i romanzi. E le fasi della vita si associano alle fasi delle città, che segnano il loro sviluppo sotto i regimi (Fase 4 si chiama il quartiere in cui vive la famiglia del protagonista di Dove è passato l’angelo). “Guarda le case tirate su negli anni dell’edificazione di una città nuova per persone nuove che edificavano un nuovo mondo”, scrive in Chiedi a papà.

La vita e la morte (che non solo è parte della vita, ma, in qualche modo, la precede); l’ineluttabilità del destino, dato che la nostra vita è sempre solo un momento prima della fine, di cui non è possibile sapere quando arriverà, l’inconsistenza del libero arbitrio, l’impossibilità di scegliere. Questi sono i temi delle sue storie, questo riempie, o meglio svuota, le vite dei suoi personaggi.

Disperati, alcolizzati, reietti, i personaggi di Balabán non sono certo eroi, ma miseri mortali, che seppure abbandonanti a loro stessi, presto o tardi cercano tutti, e a volte trovano, un riscatto, una speranza, una speranza di riscatto, una prospettiva di futuro.

I suoi personaggi sperimentano il vuoto dentro sé stessi, un vuoto in cui tutto può precipitare e tutto può essere contenuto, si sentono, a volte, come se avessero loro cancellato la coscienza, al punto da dimenticare di aver dimenticato e da convincersi di non poter essere innocenti, di scontare una giusta pena, senza sapere bene per quale colpa.

O, forse, la colpa è proprio quella di vivere, togliendo il posto a qualcuno che lo avrebbe meritato maggiormente.

A volte solo la follia ci può salvare.

Un personaggio in particolare mi è rimasto impresso, un personaggio secondario di Chiedi a papà, che simboleggia, in qualche modo, l’assurdità e le contraddizioni della Storia, un eroe nascosto.

Il professor Sramèk è convinto di poter in qualche modo sovvertire il regime solo insegnando bene il ceco, facendo bene il suo mestiere.

Voleva solo essere un buon insegnante ed esserlo il più a lungo possibile, anche a prezzo dell’autodistruzione. Questo era il suo programma. E si adegua, per far questo, alle manifestazioni più esteriori del regime, pur rimanendo, in cuor suo, fedele a sé stesso, continuando a smuovere con il suo insegnamento le coscienze degli studenti, ad alimentare il loro spirito critico. Fa sue, in qualche modo, le parole pronunciate da Kundera al congresso degli scrittori del 1967 “La nostra comunità nazionale sa che dal destino della cultura dipende il suo? …I piccoli popoli non hanno altro strumento per difendere la propria lingua e la propria sovranità se non il peso culturale della lingua stessa e l’unicità dei valori che ne scaturiscono”

Perché non è tanto quello che fai che ti qualifica, ma ciò a cui tendi. Se metti la paura del regime nel tuo punto di fuga, già ora ne diventi parte…al contrario, se punti alla libertà…

Ma la libertà non è quella che ci si aspettava, e sarà il nuovo “regime”, quello democratico, a infrangere il sogno del professore di continuare a fare il suo mestiere finché ne avesse avuto la forza, cacciandolo, mettendolo ai margini, con l’accusa di essere stato troppo allineato, mentre tutti quei tirapiedi rivoluzionari…erano corsi ad accaparrarsi una carica con i loro curriculum tigrati di spesse righe nere, esattamente come accadeva nel passato regime.

Questa scena simboleggia perfettamente la scrittura di Balabán.

Il suo racconto è spesso costruito sull’equilibrio degli opposti: flessibilità, capacità di adattamento, fino al limite massimo della deformazione, contrapposta alla convinzione di poter resistere a oltranza.

Mani che sfiorano, contro mani che stringono. La difficoltà di distinguere un invito da un addio, l’essere sempre sospesi tra un invito e un addio.

Nessun manicheismo, nessuna divisione tra buoni e cattivi, come va tanto di moda anche in questi tempi nuovamente angoscianti, ma uno sguardo disincantato sul mondo e sulla storia, dove i buoni diventano cattivi e viceversa, dove il confine tra vittime e carnefici è estremamente labile. I protagonisti di Dove è passato l’angelo (ma discorso analogo si potrebbe fare per Chiedi a papà) vivono con la consapevolezza di essere invasi nelle proprie menti, prima ancora che nelle proprie città, con la paura che qualcuno faccia loro del male o, peggio ancora, li costringa a farne: per dirla con Adelchi, “non resta che far torto o patirlo”.

Lo stile è fluente, continuo, senza pause, cosa che in Chiedi a papà è sottolineata anche dalla scelta di separare i capitoli solo con segni grafici, senza numerazione. La penna si adegua alla narrazione, alle circostanze, ai personaggi, cambiando con facilità, senza sforzo apparente e senza fratture per il lettore, lungo una gamma che va dal colloquiale al lirico

Colpisce, in questo senso, il contrasto tra interni ed esterni: il claustrofobico squallore di case di ringhiera, e l’ariosa poesia di boschi e montagne, che creano uno straordinario equilibrio tra vuoto e pieno, in cui si riflettono e si perdono i pensieri e le sensazioni dei personaggi. Boschetti di betulle che lottano tra loro in cerca di luce…

I due romanzi hanno molti punti in comune, a partire dall’ambientazione, Ostrava, con le sue case operaie, e dalla composizione familiare: padre medico, tre figli. Simili sono le dinamiche e le domande esplicite o implicite, che si pongono i personaggi (sulla felicità, propria e altrui, sui ricordi, sulla possibilità di riscatto, sull’incomunicabilità).

Presente e passato si alternano e si accavallano in entrambi i romanzi, le vite e le storie dei personaggi si svelano a poco a poco. Vite che si incastrano, ognuna con il suo bagaglio di esperienze, con le sue tragedie, i suoi abbandoni, le sue colpe da espiare, i suoi rifugi, i suoi esili poetici.

Monologhi, dialoghi, descrizioni, confessioni prevalgono sulla trama. L’intreccio, in realtà, diviene quasi irrilevante rispetto al contenuto, alle emozioni che provano e trasmettono i personaggi, e alle descrizioni: è come se i romanzi si spezzettassero in tanti racconti, ciascuno quasi di per sé compiuto, eppure le storie dei personaggi, queste storie di disperazione e di sconfitta, d’improvviso in qualche modo riemergono in altre storie, o in storie di altri, a cercare una catarsi, un momento di redenzione, una speranza.

E la ricerca della speranza è sicuramente più evidente in Chiedi a papà, in cui si scorge un avvicinamento, o riavvicinamento, alla sfera del divino, come se Balabán avesse fatto pace con i propri demoni, con la storia, superato le ribellioni giovanili, trovato, o almeno cercato in maniera più consapevole, conforto in Dio e negli uomini. Anche se lo scetticissimo nei confronti del dogma non abbandona mai l’autore, affiora una ricerca più serrata della speranza, appunto, come dettata dalla necessità di credere che se non c’è possibilità di riscatto in questa vita ci debba necessariamente essere nell’altra.

Sembra che l’autore abbia raggiunto, nel romanzo della maturità, una maggiore consapevolezza, forse rassegnazione, ma anche una pace che manca in Dove è passato l’angelo, i cui protagonisti faticano a uscire dalla loro condizione di disperazione, anche se qua e là, nel racconto, compaiono sprazzi di luce, spesso immediatamente soffocati.

La pace, però, può arrivare soltanto quando, all’improvviso, anche senza una ragione apparente, i personaggi si liberano della paura. Al posto della paura una specie di vuoto, un vuoto che potrebbe essere riempito dalla speranza.

Alla fine, resta, in ogni caso, un interrogativo: C’è davvero possibilità di salvezza? O per salvarsi la vita bisogna perdere l’anima?

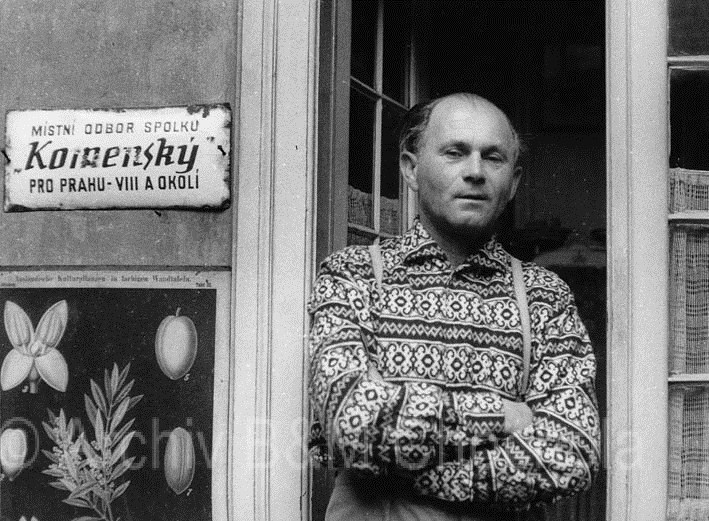

BOHUMIL HRABAL

Restiamo in provincia, in questo breve viaggio cecoslovacco, ma da Ostrava ci spostiamo a Brno e quindi a Nymburk, per poi, finalmente, approdare a Praga, seguendo le orme di uno degli autori più importanti, sicuramente una delle voci più originali, della letteratura ceca del ‘900. Bohumil Hrabal è apparso sulle scene letterarie in tarda età (la sua prima pubblicazione, la raccolta di racconti La perlina sul fondo, è del 1963, quando l’autore aveva già quasi cinquant’anni), divenendo, però, immediatamente popolare, grazie ai suoi personaggi stralunati e a una prosa surreale, fatta di linguaggio colloquiale, slang, volgarità, iperboli e vere e proprie invenzioni linguistiche, che disorientano il lettore ceco dell’epoca, abituato, non solo lui, del resto, a una scrittura stilisticamente perfetta, elitaria, lontana dalla parlata popolare. Con Hrabal, invece, fanno il loro ingresso nella letteratura ceca “i discorsi della gente”, portati da un’umanità varia, costituita da operai, commessi viaggiatori, gente dei bassifondi, personaggi che raccontano le loro storie e le raccontano a modo loro. Come Hrabal stesso dirà, esasperando il concetto, lui si limita a trascriverle.

Dopo aver fatto mille lavori, che ama citare nelle sue opere, si cimenta con la poesia (ma i suoi versi non verranno mai pubblicati), per poi passare alla prosa, riempiendo fogli e fogli di annotazioni, appunti, dialoghi strampalati, aneddoti realmente vissuti o inventati, storielle da osteria.

Tutto materiale che tornerà buono per le sue opere (la prima raccolta, Vicolo perduto, era pronta per la stampa già nel 1948, ma verrà pubblicata solo nel ’91).

Le sue fonti quasi inesauribili sono i colleghi di lavoro e i compagni di bevute, tutti personaggi più o meno pittoreschi (ma come cantava De Andrè, è gente come tutti noi, non mi sembra che siano mostri, non mi sembra che siano eroi) che affolla le birrerie di provincia come una corte dei miracoli, in particolare a Nymburg, dove si trasferisce giovanissimo, oltre al famoso zio Pepìn, emblema degli stramparloni, che si aggirano in un mondo quasi immateriale, fatto di parole, anche vuote, di chiacchiere da ubriachi, fanfaronate da marinai d’acqua dolce, sproloqui e nonsense.

Autore prolifico ed eclettico, Hrabal ci ha lasciato diverse raccolte di racconti e due quasi romanzi Treni strettamente sorvegliati e Ho servito il re d’Inghilterra, oltre a una pletora di testi e riduzioni teatrali, sceneggiature cinematografiche, raccolte di interviste, considerazioni, osservazioni, monologhi, appunti sparsi.

Il suo cammino si incrocia, inevitabilmente, con quello di Kundera, dato che i due, seppur separati da quindici anni, irrompono sulle scene nello stesso periodo (Lo scherzo è del ‘67) e partecipano entrambi attivamente alla vita pubblica del loro Paese, compreso il famoso IV Congresso dell’Unione degli scrittori cecoslovacchi del 1967, anche se in maniera più passionale Kundera, più ironica e disincantata Hrabal.

Nei due decenni successivi, inoltre, si contenderanno la partecipazione ai salotti letterari dell’intellighenzia europea. È Sergio Carduas a proporre, negli anni ’80, uno studio comparato dei due autori all’epoca più rilevanti nell’ambito della letteratura ceca e non solo: sebbene stilisticamente così lontani, i due sono accomunati da quell’ironia praghese, che dà il titolo, tra l’altro, a una celebre intervista di Hrabal, pubblicata in calce a un’edizione di Treni strettamente sorvegliati, e dalla ricerca della bellezza (è in questa casa e con questa casa che inizia il bisogno di poesia di Chaba, il bisogno di riempire la propria vita creando bellezza, scrive Hrabal in La vecchia posta al civico 8, la bellezza è un mondo tradito, dirà Kundera).

Anche se “è abbastanza certo che biograficamente, stilisticamente e letterariamente, Kundera e Hrabal sono in relazione di antitesi, più che di analogia”[1] si distinguono entrambi, ad esempio, per l’attenzione nella scelta dei titoli delle loro opere, che oltre a rappresentare, soprattutto per Kundera, la categoria principale del racconto, costituiscono una sorta di dichiarazione filosofico/poetica. Nel caso di Hrabal, ad esempio, ne rappresentano l’ironia, il disincanto e, al tempo stesso, l’empatia con cui stende il suo sguardo sulle umane vicende, di cui si sente sempre partecipe, anche se si vuole mostrare come semplice osservatore e narratore. A questo proposito non può sfuggire una certa assonanza tra i titoli, di due delle loro opere più importanti: da una parte L’insostenibile leggerezza dell’essere, dall’altra Una solitudine troppo rumorosa, entrambi quasi ossimori.

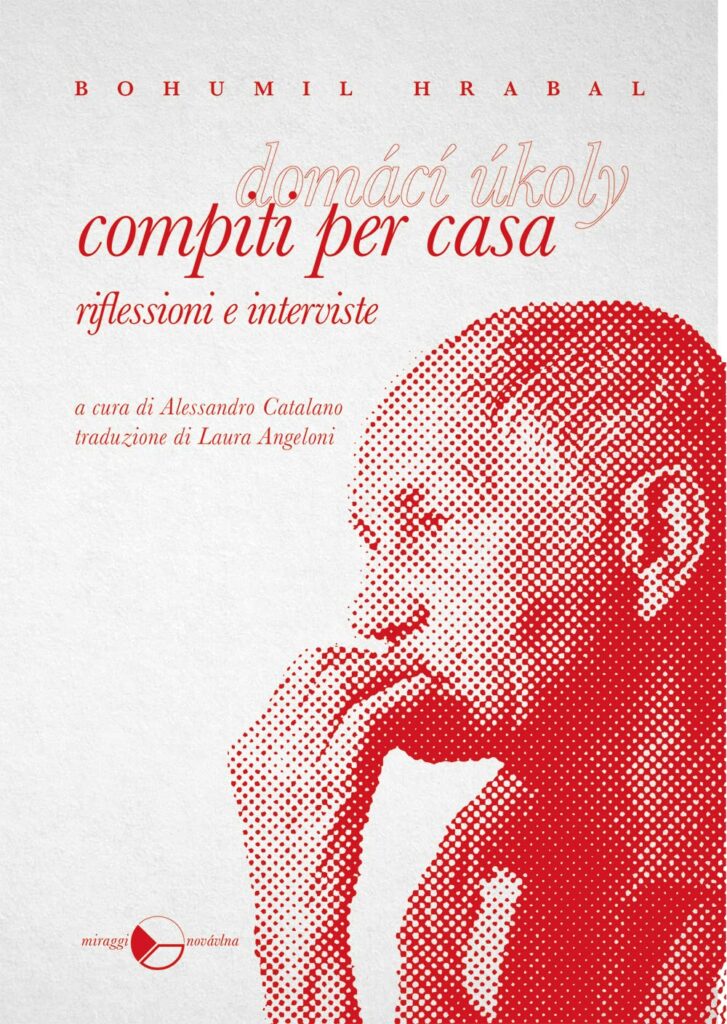

Titolo curioso è sicuramente Compiti per casa, un libro atipico che raccoglie testi eterogenei: interviste, racconti, appunti casalinghi e di viaggio, allegorie, elogi di luoghi comuni e omaggi ai propri miti o, più semplicemente, ad amici artisti e letterati.

È testamento letterario e enunciazione poetica, dichiarazione d’intenti e testimonianza di vita. È anche celebrazione: della vita, dell’arte, dell’uomo, che è sempre il centro della creazione (divina o artistica che sia).

È l’essenza di uno scrittore che si colloca “alla convergenza della linea metafisica di Kafka-Meyrink con quella scurrile-loquace di Hašek, fondendo due fondamentali aspetti della sostanza di Praga”.[2] C’è nei testi, appunto, la Praga triviale e quella esoterica, Hrabal si muove tra bettole e artisti di strada, ma anche tra salotti e happening. E alla capitale fa da contrappunto Nymburk, con le sue fabbriche e le sue birrerie (ma quelle le frequenta anche a Praga, solo la fauna che le affolla è di una varietà diversa).

I testi raccolti in questa Antologia sono usciti, a vario titolo, su diversi giornali e riviste in Cecoslovacchia tra il ’64 e il ’69. Dato alle stampe nel 1970, non arriverà mai in libreria, perché la maggior parte delle copie saranno mandate al macero dalla brutale censura dell’epoca. Alcune fortunatamente si salveranno e arriveranno clandestinamente in Svizzera, dove il libro vedrà la luce per la prima volta, quello stesso anno.

Qui si parla di qualsiasi argomento: di letteratura, di artisti locali e internazionali, ma soprattutto di gente comune, di birrerie, di fabbriche e teatri, di treni e stazioni, di calcio e gatti, di Parigi e western.

La caratteristica più evidente è che per Hrabal non esistono “soggetti letterari”, a me, per come scrivo, bastano le persone così come sono, difetti compresi, personaggi così drammatici proprio perché riescono a urlare a cuore aperto le proprie contraddizioni, i torti, con quel tono stridulo e acuto, la voce che cerca riscatto…

Perché in tutti, magari scavando negli abissi più profondi, è possibile trovare una perlina sul fondo.

Quello che colpisce in questi scritti è la capacità di giocare con la lingua, di elevare il motto di spirito a una dimensione filosofica, dimostrando quanto quella lingua colloquiale degli esordi sia un’esplicita scelta stilistica e non un limite. Evidente è, infatti, l’ispirazione letteraria di molti testi, nonostante l’autore stesso si sforzi a volte di nasconderla dietro uno stile neutro, fotografico.

Sorprende la capacità di passare con naturalezza dai racconti da birreria alle dissertazioni filosofiche, dalla satira pungente del regime e di una certa letteratura di élite alla banalità della vita domestica, in cui, però, anche i suoi amati gatti diventano metafora degli abusi del potere (Gatti e gattini).

Scrittore iperrealista e, al tempo stesso, surrealista, la sua stessa definizione di mero trascrittore si rileva una bugia già dopo poche pagine. Se il suo occhio registra effettivamente con avidità la realtà che lo circonda, al tempo stesso la illumina sotto il riflettore dell’arte.

È lui stesso a dare una lucida definizione del suo ruolo di scrittore, di outsider della letteratura e del mondo (che si ritrova, però, suo malgrado, sotto i riflettori, divenendo addirittura un elemento di spicco della letteratura ceca)

Sono stato spinto a forza in una condizione di passività, nell’ascolto, e alla fine quella è diventata la condizione che più amavo e desideravo, starmene seduto in silenzio nel nostro birrificio ad ascoltare le storie, i racconti dei cocchieri e dei garzoni di mulino girovaghi, ero un outsider con le orecchie bene aperte.

Gli scritti racchiusi in questa raccolta sono anche un’occasione per Hrabal di celebrare i suoi miti letterari: Dostoevskij, Babel’, Čechov e, ovviamente, i cechi Kafka, Deml, Klíma, Weiner e, su tutti, Hašek, ma anche i suoi amici artisti, come Boudník, nonché, più in generale, la sua passione per le arti figurative e la loro affinità con la sua visione della letteratura: Hrabal si sente, a tutti gli effetti, un fotografo, un fotografo con occhi scriventi, che coglie l’uomo all’apice della sua situazione colloquiale, come fa, appunto, un fotografo quando scatta un’istantanea. E il termine istantanea si addice perfettamente alla capacità di Hrabal di cogliere atteggiamenti, parole, gesti e congelarli in un istante eterno. Come già detto, i testi contenuti in questa raccolta sono stati scritti tra il ’64 e il ’69; è superfluo sottolineare come l’invasione sovietica del 21 agosto 1968 rappresenti un inevitabile spartiacque, non solo nella storia cecoslovacca, ma anche nella vita e nell’opera dell’autore. L’ironia bonaria con cui, nei testi che precedono quella data, Hrabal esorta il suo popolo a continuare la propria ricerca della libertà, fatta di piccole conquiste, ottenute un pezzetto alla volta (Che ha visto di interessante all’estero? – Ho viaggiato invano per il mondo?), e l’entusiasmo, mitigato dal consueto sarcasmo, con cui accoglie la Primavera di Praga (Compito per casa a piacere, con l’affettuoso ritratto di Alexander Dubček), lasciano il posto ad una più strenua e amara difesa di quel che resta di queste libertà, dopo la tragica repressione sovietica (La cordicella – Il rammendo artificiale e artistico delle stoffe – A volte lo spirito della storia ha il senso dell’umorismo). Una dichiarazione d’amore per la sua terra, la sua lingua, il suo popolo è, invece, Permessi di espatrio, in cui l’autore mostra al mondo il fardello di responsabilità di cui deve, o dovrebbe, farsi carico ogni scrittore, ogni uomo di cultura.

Fabio Sarno

[1] Sergio Corduas – Hrabaliana, postfazione a Una solitudine troppo rumorosa

[2] Angelo Maria Ripellino

RSS - Articoli

RSS - Articoli

E tu cosa ne pensi?