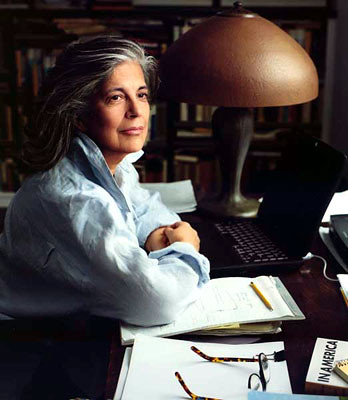

Tra Sontag e le sue opere continuano ad infilarsi tutte le foto che la ritraggono, quelle che scattarono Warhol, Richard Avedon, Peter Hujar, Diane Arbus, tutta quella generazione di fotografi che cambiarono la fotografia. E poi finalmente quelle di Annie Leibovitz, amante e compagna, anche se Susan non volle mai che la considerassero una lesbica perché la sua vita erotica e sentimentale erano fatti suoi, perché la storia con Annie era solo andare da lei a New York, uscire vedere persone, aiutarla con i suoi problemi familiari e il giorno dopo ricominciare tutto daccapo. Perché mi piacciono ancora gli uomini e tutto il resto sono rumori.

Anche Leibovitz come Sontag veniva da un’infanzia in cui il paesaggio cambia nella cornice del finestrino dell’auto, un’infanzia fatta di soste nei motel perché il padre di Leibovitz era ufficiale dell’Air Force, e lei, sua madre e i suoi cinque fratelli e sorelle lo seguivano, stipati in un furgoncino, di base militare in base. Poi era arrivato il colpo di fortuna, come iniziavano le storie in quella New York là, dove cambiare vita era così facile come sfilarsi un guanto. Le erano state affidate le copertine della rivista Rolling Stone. Leibovitz aveva un dono per stabilire subito un contatto con le persone che ritraeva e usarlo fino in fondo anche nel letto della star di turno, non importava troppo di chi perché quello che importava era solo la fotografia, senza censure, anche strafatti. Si perché quella Leibovitz giovanissima seguì i Rolling Stones in tour, fino alla fine del mondo, dove non esistono più né spazio né tempo, Mick Jagger era una strana farfalla e la camera fotografica non era riuscita a salvarla davvero, a separarla da loro, lasciandola cadere in una tossicodipendenza pericolosa. Susan conobbe Annie quando nell’ambiente delle riviste Leibovitz aveva la fama di saperci fare per far spogliare le celebrità che fotografava -come avrebbe spogliato per prima una donna incinta, Demi Moore, sulla copertina di Vanity Fair- quando era quella ragazza di cui sembra non restare niente in questa donna di oggi, bionda come allora, appena invecchiata, sensata e statuaria, con le mani grandi e sicure dell’America dei soldati e dei contadini. Nelle foto di Susan scattate da Leibovitz c’è la tirannia di Susan, che è riuscita a portare Anne dove voleva lei, a farsi guardare e fotografare esattamente dal punto da cui voleva essere guardata, c’è Annie che si lascia anche calpestare perché Susan ha ragione quando le dice che può fare meglio, che deve prendere il suo mestiere con serietà (glielo sta dicendo dall’altro lato dell’obiettivo), lascia che Susan intervenga, la aiuti, anche se questo vuol dire sentirsi trattata sempre come una stupida bambina. Ma c’è anche Annie che attraverso la fotografia sta creando quel debole appiglio ad un altro mondo: il suo. Annie che si prende cura di Susan, che passa sopra al fastidio di sentire la vergogna di Susan per la loro relazione, la ama comunque, la accompagna in giro quando si ammala per la seconda volta di cancro, la rende popolare con le sue copertine, le organizza una crociera sul Nilo per il suo compleanno, e, in un atto di emancipazione, senza il permesso di Susan questa volta, anche se forse lo avevano deciso assieme prima, ci consegna le foto in cui Susan nella vasca da bagno si copre la cicatrice sul seno, è su un letto d’ospedale e poi la sua ultima foto, quella del suo cadavere: quella vulnerabilità che Susan aveva sempre voluto nascondere, dove in fondo non c’erano parole, non so che parole usare. Le foto che ora sono solo di Leibovitz, appartengono solo alla sua vita privata, in un bilancio in cui le cose belle vissute assieme cancellano i brutti ricordi. La foto taboo del cadavere e quella in cui Susan tiene tra la mani Sarah, la figlia che Annie aveva voluto anche senza che Sontag lo volesse, o quella in cui Sontag nasconde la testa sotto il cuscino e mostra il corpo nudo e il sesso divaricato in una citazione di Courbet tra le lenzuola sgualcite che sentono ancora dell’attimo appena condiviso con Annie, ed è come se sotto il cuscino stesse nascondendo se stessa, è come se facciano parte di un altro album, quasi di un’altra storia, quella di Leibovitz.

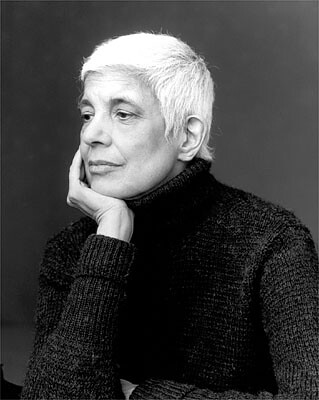

In questi ritratti di Susan che reclamano attenzione si susseguono Parigi, New York, il loft semivuoto al 340 di Riverside Drive, l’attico di Chelsea; a Parigi di nuovo, nel 2003, l’ultima volta con Annie, vicino al loro appartamento sul Quai des Grands Augustins; i vestiti di crepe de chine e le collane etniche al posto dei maglioni, i jeans e il giubbotto di pelle, la posa dell’autrice di The Volcano Lover, il best-seller cercato per tutta la vita; il ciuffo bianco che segna la vittoria sulla malattia, poi i capelli bianchi cortissimi di una Susan sessantenne che sta di nuovo superando un cancro alla fine degli anni novanta; il figlio, le amanti, ma soprattutto lei, sempre lei, e poi quella foto, l’unica, in una posa mezzo seducente, con un abito a bretelle e un velo di trucco, quella voluta da sua madre, quella in cui si era fatta truccare e acconciare i capelli dal parrucchiere della madre. L’unica che continua a stonare.

Aveva quattro anni Susan quando suo padre morì di tubercolosi. Dopo un periodo convulso di spostamenti e traslochi, la madre di Susan, che aveva già perso sua madre prima di perdere anche il marito, si sposa di nuovo. Sono in Arizona, Susan è quasi un’adolescente e decide, senza esitazioni, di abbandonare il cognome ebreo del padre, Rosenblatt, per questo nuovo cognome, anch’esso ebreo, ma meno appariscente, più “foreign”, più facile da portare.

Quando arriva nella prestigiosa University of Chicago per la stessa ragione, diventare popolare e impressionare gli altri, decide di occultare tutto il resto. Così cavalca i corridoi dell’università con quella capigliatura nera e indomita, e quell’aria da “dark prince” (così la chiameranno ad Oxford), giubbotto di pelle negra, stivali da cow-boy e un broncio anche lui nero e irresistibile, sicura di essere uno degli studenti più brillanti. Ma ad un prezzo: nascondere l’omosessualità appena scoperta a Berkley (Rebirth). Rinascere ma uccidersi di nuovo.

L’omosessualità (o sicuramente la bisessualità) di questo periodo è qualcosa da occultare fino in fondo, in un’unione molto conformista, quella con il suo professore, il sociologo Philipp Rieff. Lei ha appena diciassette anni. A diciotto è sposata con Rieff, ha già avuto un figlio e si è laureata. In qualche modo è disposta a seppellirla perché Rieff, autorevole studioso di Freud, scriverà poi (magari solo per vendicarsi di quella che allora sarà la sua ex-moglie) che l’omosessualità così come la bisessualità sono una “perversione”, “a ribellion against reality”. La seppellisce in quel “ force yourself to have sex with men”. Perché scrivere è una promessa sufficiente ad ingoiare te stessa e tutte le presenze corporee ed incorporee.

Quando si conoscono, Philipp Rieff sta scrivendo quello che poi sarà il suo libro più importante su Freud, The mind of the moralist. Susan fa il lavoro sporco dell’assistente, e del “ghost writer”, legge, prende appunti, scrive e riscrive quello che ha già scritto Rieff e che a lei sembra un disastro. Il saggio fu scritto a quattro mani, probabilmente più da Susan che da Rieff, ma la verità uscirà fuori solo molto tempo dopo. Il libro porta solo la firma di Rieff. In quella firma che manca Sontag ha di nuovo seppellito se stessa.

L’unione con Rieff va avanti per sei anni nell’infelicità ordinaria, in quella catena di noia, ripetizione, stupidi litigi e silenzi fino a quando Rieff decide di rompere. Ma in realtà è lei a “scappare”. E anche se non avrebbe mai voluto fare con suo figlio David quello che sua madre aveva fatto con lei, non occupandosi di lei a sufficienza, Susan lascia David e scappa. Per quel bambino di cinque anni, che come tutti i bambini non conosce le mezze misure, e un po’ è già troppo, sua madre sarebbe scappata e basta. Anche se lei ha soltanto preso una decisione difficile, è partita per l’Europa per una scholarship ad Oxford, perché non vuole più aspettare, perché l’anno prossimo sarà troppo tardi, perché qui a Harvard, qui nella sua vita con Rieff non succede mai niente. Quando Susan parte David ha sei anni e lei pensa anche che suo figlio è già abbastanza grande per non avere bisogno della madre come ne aveva avuto nei primi anni, così come, quando David sarà ventenne lei potrà dire di non essere in qualche modo più madre nel senso di persona che accudisce. E allora, quando il loro rapporto sarà già abbastanza compromesso, lo lascerà viaggiare per l’Europa con una libertà che a giudizio degli amici più stretti, gli stessi a cui affidava anche David, forse fu eccessiva. Perché, -come appare dalle foto di Diane Arbus, che ritraggono madre e figlio assieme, su una panchina, con le gambe accavallate, in cui David sembra quasi una donna, un’amante con uno sguardo implorante-, “she was not a mother, and he was not a son”.

Quando torna in America, dopo Oxford e Parigi, Susan ha già vissuto molte vite. Ha ottenuto la custodia di David ed è tornata a New York, dove in fondo a sé si sente comunque una provinciale (“I am not even a New Yorker”) . Vivono in un bilocale sulla West End Avenue. Lavora nella redazione di Commentary, l’altra rivista ebrea, che assieme a Partisan Review, domina il panorama culturale in quagli anni cinquanta in cui si preparano tutte le rivolte anche culturali che arriveranno nei sessanta. Le malelingue dicono che parcheggiasse il figlio alle cene come si lasciano i cappotti. Ma non è proprio così perché Sontag è una madre sola, Rieff è ossessionato da lei, la stalkerizza e cercherà di toglierle la custodia del bambino. Spesso non ha i soldi per pagare una baby sitter che possa stare con il bambino mentre lei è fuori. Potrebbe rimanere con lui. Ma lei è Susan Sontag e non è disposta a rinunciare a se stessa e alla sua carriera, non può rinunciare a quel carosello di cene, eventi, film, relazioni nella down town. Ha una nuova relazione travolgente con Irene Fornés, emigrata cubana, una di quelle donne dalle multiple vite, di quelle che cominciano per fare qualsiasi mestiere, anche lavorare in una fabbrica, cominciano da qualsiasi miseria prima di dedicarsi all’arte e finire per protagonizzare la vita bohémien di New York. Una matta (mad), una donna geniale, una che brucia. Con lei Sontag ritrova quella sé privata (“the private self”), quella sé sessuata e sessuale (“the orgiastic self”): quella che deve nascondere anche per David, per non farsi togliere la custodia del bambino. Prototipo di altre compagne che verranno, come la duchessa napoletana Carlotta del Pozzo, bella, androgina, tossicomane o la ballerina Lucinda Child. Superficiale ed inaccessibile (scrive Moser), allo stesso modo di Mildred, la madre di Susan. Questo la rendeva la donna perfetta con cui rimettere in scena quella relazione di protezione, che Susan aveva imparato negli anni con Mildred, ricevendo crudeltà e amore e restituendo in cambio amore ed umiliazione. Una donna fredda, non interamente coinvolta, alla cui indifferenza corrispondevano le scene di gelosia, a volte grottesche di Susan. Quando invece le capitò di innamorarsi e legarsi ad una donna capace di proteggerla, di offrirle quel rifugio che Mildred non era riuscita a darle, come fece Nicole Stéphane, la produttrice, figlia di un Rothschild, con cui Sontag visse a Parigi e che la curò nella convalescenza del cancro, Susan scappa. Forse perché quel tipo di donna era troppo diversa da Mildred, e questo faceva male, riapriva ferite.

Ma quello che Susan capisce in questa ennesima rinascita è che la scrittura è legata a questo sé omosessuale. L’omosessualità in qualche modo le permette di scrivere, di essere la scrittrice che sarà, in un processo in cui l’aggressività con cui la società obbliga l’omosessuale a nascondersi (in quegli anni cinquanta più di oggi), ad indossare maschere, il “social blame”, si solidifica nella scrittura e nell’argomentazione, in quella sua capacità argomentativa pulita ed insostituibile, per ritorcersi contro la stessa società (“I need the identity as a weapon, to match the weapon that society has against me”).

E in questa identità di scrittrice (through writing I create myself), non c’è spazio per tutto il resto, per la timidezza, l’insicurezza, il panico, per i sentimenti depressivi, il terrore, sentirsi poco interessante, non amata, sessualmente indesiderabile, fino a non sopportare nemmeno il suono del proprio nome. Questa sé, bella agguerrita e all’occorrenza anche snob e bugiarda è quella degli Screen Tests, scattati da Warhol. In questo periodo, Susan fa un incontro decisivo, quello con Roger Straus, appartenente a quella élite di magnati ebrei immigrati, nipote di Guggenheim. La Farrar Straus and Gireaux pubblicherà il primo romanzo di Sontag, e Straus le sarà amico e la proteggerà fino alla fine. Sarà lui a promuovere la raccolta di fondi per pagarle la terapia che la aiuterà a sconfiggere il primo cancro. E la presenterà alla “Famiglia” di Partisan Review e della appena nata della New York Review of Books, in uno dei party a casa di Straus, quelli in cui si andava con o senza gioielli? (“dressing or not dressing?”). Sontag ha poco più di trent’anni ed è già una celebrità, tanto famosa da cenare con Jacqueline Kennedy, appena rimasta vedova del presidente, tanto da avere relazioni con personaggi famosi, dall’artista Jasper Johns, all’attore Warren Beatty, alla scopata di una notte con Bob Kennedy. Ha fatto tutto quello che c’era da fare per diventare famosa (I have done everything I have to do to become famous”), scrive ed anima la vita newyorkese in un nastro dove tintinnano infinite possibilità, un nastro non stop, grazie anche all’uso e abuso di anfetamine.

Against Interpretation (che ripercorro sulla rivista culturale exlibris20) esce negli anni sessanta, in quel momento “utopico”. È uno dei manifesti di quella rivoluzione culturale che in qualche modo univa la tesi di Marcuse di una “civilità erotica”, i Beatles, Bob Dylan, i figli dei fiori, Cage, Warhol… Univa ad un unico filo di promiscuità e commistioni high e low culture, immaginazione artistica e immaginazione scientifica, contro l’arte come parte del sistema (establishment art), contro l’idea che ci sia un’unica cultura (one culture), assolutamente contro il consumismo: fare dell’arte un’esperienza non intellettuale ma sensuale, non un bene destinato al consumo ma un’istallazione temporanea. Così Sontag riporta sulla scena il gesto del critico letterario decostruendolo e imponendo il suo.

Mildred, bella come Susan, o Susan bella come Mildred, una donna di quelle a cui la vita all’improvviso toglie tutto, anche quel poco che le aveva dato: la bellezza, la giovinezza e un uomo di cui è innamorata. Quell’uomo muore e lei resta con due figlie e la necessità di trovare a loro un altro padre, e a sé qualcuno con cui condividere le spese e le pene di una famiglia monoparentale. Sarebbe troppo semplice dire che Mildred non era fatta per essere madre. Ma non riuscì ad esserlo (ad esserlo almeno per Susan) per colpa di quel dolore e di quella solitudine che nessuno sembra più capace di riempire, nonostante le figlie e nonostante gli uomini, che però non bisognava mai mostrare, ma coprire con sorrisi e bugie per allontanare tutto quello che faceva male, sotto un glamour un po’ svampito e quel bicchierino di vodka tra le mani.

A undici anni, mentre Mildred trascinava Susan e sua sorella da uno Stato all’altro, per curare l’asma di Susan, Sontag si era già promessa che sarebbe diventata qualcuno, “I intend to do everything”. Con la stessa passione, con quello che chiamerà “the radical will”, che l’avrebbe guarita da quel cancro al seno che la colpì a quarant’anni. I libri sulla malattia, Illness as metaphor e AIDS and other illness, che ne è una specie di appendice, furono anche scritti per liberarsi del senso di colpa, di quella voce che da qualche parte dentro, anche se pubblicamente non era capace di ammetterlo, le diceva che forse quel cancro se l’era procurato, trascurando quel suo copro che sacrificava alla mente. La riscrittura della malattia era il suo modo per ricominciare da quel punto in poi e poi andare avanti, per una vita, anche se le avevano pronosticato solo il 10% di possibilità di sopravvivere.

La stessa determinazione che mostrò trent’anni dopo, quando decise di sottoporsi ad un trapianto di midollo spinale quando tutto era già perduto, e la morte era in fondo già lì. Poi l’ultima foto, quella che Leibovitz decide di includere nell’album A photographer’s life, tra la nascita delle sue figlie, la morte di suo padre, le stelle di Hollywood e i bombardamenti di Sarajevo. Dalla vita alla morte e dalla morte alla vita. A David quella foto è sembrata oltraggiosa. Leibovitz invece è convinta che a Susan sarebbe piaciuta. Forse perché era come una di quelle foto che Peter Hujar aveva scattato nelle catacombe siciliane, o forse perché disturbava e ossessionava come una foto di Diane Arbus. Se fosse stata viva le sarebbe piaciuta ma non avrebbe mai permesso che la pubblicasse. Sontag è ancora lì nell’illusorietà di quel suo corpo, per lo scherzo di una foto, solo per un istante ancora. No, non è così, Susan non è più lì, stretta in quel vestito lungo che la avvolge quasi come una mummia, con il volto gonfio e quasi incenerito, i capelli bianchi corti. È un cadavere, e appena qualcosa di più di un’immagine, di un simulacro, di una perversione, o un atto di voyerismo. Non è il riflesso dell’abisso che è dentro ognuno di noi, ma solo una breccia nello spettacolo della realtà per la quale passano la mia incredulità, la mia morte, appena il dolore degli altri (Regarding the pain of others).

La storia di Sontag è attraversata dall’inizio alla fine da un doppio movimento: nascondersi, un certo conformismo, per non soffrire, per non provare vergogna, ma poi imporsi, stravolgendo tutto. La cifra di Sontag è quello che in inglese chiamano il “counterstatement”. Lo stesso che trent’anni dopo la pubblicazione di Against Interpretation le permetterà di compiere un’altra trasgressione, ridimensionando quello che aveva detto trent’anni prima: e cioè che proprio quell’arte moderna e trasgressiva che ammirava negli anni sessanta avrebbe finito per scadere anch’essa in una trasgressione consumista, forse ancora più pericolosa. Ed è come se appese al filo di questa storia ci siano sempre tante, troppe Sontag. Pubblica, privata, eterosessuale, lesbica, la scrittrice, e la donna. Susan + Susan (come avrebbe scritto lei). Susan ed il suo corpo che trascina dietro come il suo carisma e che dimenticava di bagnare. Dietro, la Susan che tradisce, che è spietata ed insensibile, poi il fantasma che l’ammonisce e si giudica continuamente e troppo severamente e chiede troppo anche alle sue amanti e a suo figlio. E in fondo, giù a tutte, nel luogo dove ha cominciato ad essere quella che sarà, dove (per tutti noi) ci sono le domande a cui nessuno ha risposto perché non hai avuto il coraggio di fare o perché non ti hanno ascoltato, lì in fondo, Sue. Una sequenza di un filmino talismano che ritrae la madre e un padre giovani e belli, allegri sul paquebot che li riporta dalla Cina, in una dimensione sospesa, prima che il padre morisse e che restasse per Susan solo un fotogramma, una morte raccontata, e una specie di morte mai avvenuta.

Sue la ragazzina negletta dalla madre, quella delle favole nere. Quella di cui quel tipo di madre là, come Mildred, con la vita difficile (vedova giovanissima, risposatasi, alcolista), assente quando forse avrebbe dovuto esserci stata e presente quando per Susan era tempo di andar via, fa della figlia una donna prima del tempo, sullo stesso piano, un’interlocutrice. La madre ha fatto di lei una specie di amica intima, a cui non confessi niente, ma nascondi tutto, sfortunato ricettacolo di dolore, ferite ed umiliazioni. Sue con i sensi di colpa per essersene andata proprio quando all’improvviso, capricciosamente la madre l’aveva rifatta l’oggetto del suo amore. Sue che non avrebbe mai compiuto gli stessi sbagli di Mildred, ma che è l’eco di Mildred. Quella che di suo figlio David diceva che era “my brother, my lover, my father, my son”.

Le diverse Susan e i suoi umori che a volte erano connesse ed altre sembravano lontane e disconnesse. O forse non è un doppio movimento ma sempre lo stesso. Un unico movimento che per i biografi di Sontag sarà forse sadomasochista, in una replica continua del rapporto primario con la madre. Ma forse sempre e solo di affermazione di sé, di riconoscimento da parte dell’altro e che contempla anche l’assalto continuo alla sua personalità. Un movimento che è di andare contro quello che tutti pensano, contro il pensiero conformista, anche contro sé stessa quando la sua opinione è oramai diventata common sense. Dislocare, disorientare, oltraggiare. Fare del suo mestiere di scrittrice una cosa serissima, un campo di battaglia. Quando scoppiò la guerra in Bosnia, Sontag fu uno dei pochi intellettuali a denunciare per prima il genocidio. Arrivò diverse volte a Sarajevo, supina nel tassí, che portava i giornalisti, su quel rettilineo che andava dall’aeroporto fino all’Holiday Inn, senza giubbotto antiproiettili, come tutti gli altri, attori e intellettuali con cui montò Aspettando Godot, portandosi Anne Leibovitz per fotografare e testimoniare, assieme a cibo, sigarette, e in regalo Chanel n. 5 perché in guerra siamo ancora uomini e donne. Lì a Sarajevo, dove gli intellettuali comodi nelle loro vite tra eventi culturali e oblio, non andavano come un tempo erano andati nella Spagna della guerra civile, perché oramai la letteratura non era più un fronte. E invece Sontag ne fa di nuovo un fronte, scegliendo di combattere questa battaglia, con la stessa energia con cui invece aveva rifiutato di esporsi ai tempi dell’AIDS, con cui aveva deciso di non dichiarare pubblicamente la sua omosessualità, di non essere attivista quando tutti gli altri scoprivano di esserlo. Non rimanere intrappolata dentro di sé e sentirsi anche imbarazzata per aver scritto A trip to Hanoi, e per le sue idee. Rinascere e reinventarsi. Ed è questo movimento che attraversa la scrittura, salda le parti, e i conti tra sé e sé. E rispetto a questa linea stare su o sotto, mai lungo la linea, spingere la ruvidezza emotiva fino ad essere una bastarda, o giù, sempre più giù, nella depressione e nella solitudine dove era nascosto il suo segreto.

Silvia Acierno

RSS - Articoli

RSS - Articoli

23 Maggio 2024 at 20:52

What is the main theme of the book “On Photography” by Susan Sontag, as described in the article?

Regard Telkom University