“La musica è cambiata” (B. Pedrazzi filmata da Eleonora D’Angelo)

“Hence, I concluded that trouble is inevitable and the task, how best to make it, what the best way to be in it.” (J. Butler)

È stata l’estate dei disastri climatici, siccità, incendi, grandinate, le piantagioni rovinate, le città roventi, il mediterraneo un brodo, gli oceani insolitamente caldi. Siamo rimasti ad ascoltare e a guardare attoniti e anche a fregarcene. Immersi nel caldo senza scampo abbiamo tutti visto quel miraggio, la fatamorgana: quella distorsione del paesaggio all’orizzonte che sembra palpitare, allungarsi, liquefarsi sotto i nostri piedi. Ma questa volta non era un miraggio. Non c’è più niente da negare. Non possediamo più riti collettivi per scongiurare l’ira degli dèi e della natura. Altri riti, dalla pacca sul sedere della calciatrice Hermoso alle violenze di gruppo, ammazzare l’orsa, e puntare il dito contro i colpevoli, quelli invece sono sempre intatti ma ancora più barbarici in una società che si dice civilizzata. I riti continuano ad esserci, continuiamo a danzare per scongiurare il pericolo, anche se questo pericolo non è più comune (per il bene comune) ma solo quello che ci guarda e riguarda da vicino (le colonne degli opinionisti di mestiere che sono oramai regolamenti di conto privati tanto quanto le loro manie ed ossessioni che ci ripropongono nell’articolo di turno, assieme al grappolo di haters da cui devono assolutamente difendersi). Perché siamo sempre più inerti. O forse solo più egocentrici. È stata l’estate in cui Michela Murgia ci ha ricordato non solo che la malattia e la morte fanno parte del ciclo della vita, ma che lo possiamo tollerare con una rassegnazione caparbia e umana. La morte è una fatamorgana. Abbiamo mostrato sui social spicchi di mare, spicchi di cielo, spicchi di corpi, spicchi di bambini, frammenti di benessere che valgono la pena, solo quelli. Altri effetti ottici, gli “objets partiels” di cui parlano Deleuze e Guattari: estensioni di un corpo senza organi, attributi che ci appartengono in quanto distinti e distanti, attraverso cui il corpo si frammenterebbe e si moltiplicherebbe (non credo affatto). L’omogeneità del corpo (sottintesa nel concetto di organismo) e il corpo stesso sono solo un effetto ottico, non esistono. È stata l’estate delle superlune che oltre ad essere poetiche sono anche loro un altro inganno. L’estate in cui abbiamo continuato a danzare sulle ceneri e sui residui del nostro stile di vita. Davanti al falò, con la solita chitarra abbiamo cantato comunque il nostro inno all’estate che sta sempre finendo, che con gli anni si fa sempre più malinconico, perché siamo ancora vivi anche se tu non mi scoppi più nel cuore. La musica è cambiata ma ci costa ammetterlo, ce lo teniamo segreto, tratteniamo il segreto come un pianto, ma poi gli occhi si gonfiano comunque, si deformano anche loro come il paesaggio all’orizzonte, e quel pensiero cola fuori, comunque.

Cosa c’è al di là delle parole con cui ci raccontano il mondo? O meglio cosa c’è nonostante le parole con cui ce lo raccontano?

Questo mondo che nonostante il peso dei millenni è pure sempre una pagina bianca e mi guarda con lo sguardo sgomento, altre volte con gli occhi iniettati di rabbia, altre con indifferenza, altre sbigottito in attesa della parola che calma, che ordina, che dovrebbe sempre possedere quel punto di fuga dell’immaginazione e dell’utopia. I filosofi e gli intellettuali dalla fine del secolo scorso ripropongono il concetto di “cultura del narcisismo” in tutte le sue molteplici varianti: dalla cultura identitaria, alla economia del sé o dell’ipertrofia del sé. In sintesi : “une époque où chacun cherche à être soi-même come un roi”, scrive la pensatrice francese Élisabeth Rudinesco (Soi-même comme un roi). Per descrivere una società omoerotica, preda e oramai vittima di quelle famose pulsioni di angoscia e narcisismo che Freud ci aveva indicato all’inizio del secolo scorso.

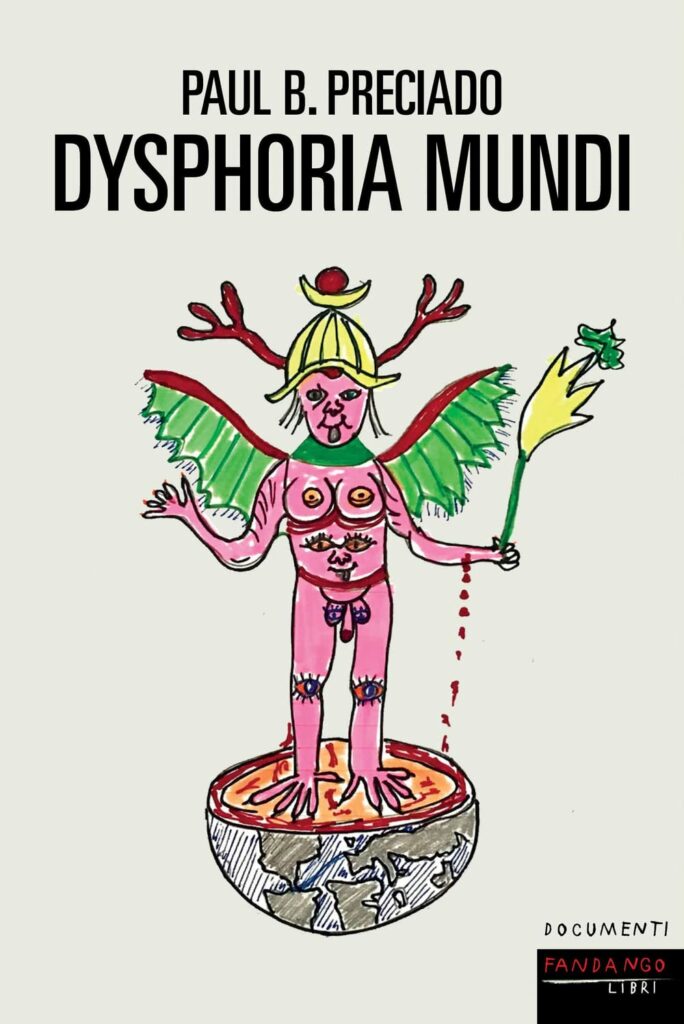

Paul Preciado, filosofo transfemminista e già autore di Sono un mostro che vi parla preferisce parlare di “disforia”. Che poi è anche spingere a fondo quel “gender trouble” che già aveva concettualizzato Judith Butler, svuotandolo di ogni negatività e scandalo. Tra gli anni Settanta ed Ottanta, grazie all’equipe dello psichiatra Robert Spitzer, il DSM (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali) viene riscritto e incredibilmente dettagliato, come una vera e propria enciclopedia: al concetto di patologia (l’omosessualità viene finalmente esclusa dal dizionario e non è più una malattia) si sostituiscono quelli di trouble (disordine) e disforia (malessere). Quel dizionario che in qualche modo ha talmente ampliato le nevrosi fino a coprire una lista sempre più lunga di disordini per ogni nostro comportamento e debolezza. È come se non fossimo più capaci di portare il carico del nostro destino. Come dire che siamo tutti malati ma senza esserlo davvero. Un cambiamento semantico (dai concetti freudiani di psicosi e neurosi a quelli di disturbo e disforia) per produrre un grande cambiamento per l’industria farmaceutica, che genera e sfrutta la dipendenza. Il consumo quotidiano di farmaci per calmare l’ansia (senza più bisogno di diagnosi di patologie gravi per avere la prescrizione) è l’altra faccia del dolore prodotto dalla società patriarcale. In una tortuosa linea che trasforma disomogeneità e difformità (rispetto al sistema patriarcale dominante) in disforia, la disforia in dolore, il dolore in dipendenza, la dipendenza in capitale, il capitale in piacere, il piacere in dolore, il dolore in dipendenza, la dipendenza in disforia. La salute della società è indissolubilmente legata ai suoi disordini e ai nostri corpi: “disforia mundi”, dunque. Superando il binarismo (e la tassonomia) su cui si fonda il pensiero occidentale, -che Preciado ci ricorda come uno stornello all’inizio di ogni capitolo (dentro, fuori; pieno, vuoto; analogico, digitale; maschile, femminile…) – la disforia non è solo quello stato di depressione contrario all’euforia ma piuttosto ciò che sta tra i due estremi, “tra la rottura della soglia di percezione della modernità e la nascita di una incipiente coscienza di tutto quello che l’ideologia dominante cerca di reprimere”. Quello spazio in cui avvertiamo il rischio di non poter più respirare proprio come ogni tartaruga che ogni venti minuti è strozzata dalla busta di plastica che ha scambiato per una medusa. Perché su quell’ultimo respiro sta il grande limite del capitalismo. Disforia è quello che verrà dopo la fine della storia.

Mentre Preciado scrive questo saggio, che è propaganda ma anche autobiografia, conferenze e diario, pop e filosofico, ricordo privato e politico, la cattedrale di Notre Dame è bruciata, la guglia si è fusa saturando l’aria di piombo (è la primavera del 2019). L’enorme cantiere per mettere la cattedrale in sicurezza sta per essere bloccato per il covid. Lasciamola così, scrive Preciado: annerita, ingabbiata, con lei sono arsi secoli di storia geologica, facciamone un monumento punk, l’ultimo del secolo che finisce, il primo di quello che comincia. Il Covid si diffonde a nostra insaputa, nello spazio di pochi mesi le nostre vite saranno sconvolte. Anche quella di Preciado è sconvolta: dalla fine di una relazione, dall’ennesimo trasloco, ma soprattutto come molti nella sua stessa condizione ha dovuto dichiararsi “malato”, “pazzo”, per avere una diagnosi di disforia di genere, e poter seguire una cura ormonale. Lui, lei, “elle” voleva (volevano) solo cambiare. Arriva il covid, Preciado si contagia durante la prima ondata. È come se il diffondersi della malattia (e della morte) ci abbia reso vulnerabili, ottusi e ubbidienti di fronte ai gesti di controllo sociale e politico ma allo stesso tempo, almeno per Preciado, molto più allerti e sensibili rispetto ai meccanismi subdoli del capitalismo “petro-sexo-racial”: il capitalismo fossile che continua a bruciare, ad accumulare sostanze eterne di cui né noi né le generazioni a venire potranno più disfarsi. Che continua a creare necropoli: spazi urbani irrespirabili e periferici dove alcuni corpi (bambini, stranieri, donne, trans, omosessuali) continuano ad essere sacrificati, dove i suicidi in fondo sono “omicidi sociali”. Preciado ci fa sentire senza sosta assieme al ritmo abominevole del capitalismo, le mascelle della macchina: divorare, smembrare e assemblare. Gli animali “non umani” sono impacchettati, pacchetti proteici digeribili e i corpi umani subalterni pura forza-lavoro. Perché il progresso all’infinito del capitalismo (amplificato dalle fantasmagorie del metaverso o dai deliri di grandezza di Elon Musk) porta contraddittoriamente con sé la fine del mondo, il suo collasso.

Preciado come Hamlet si è svegliato dal sonno, il fantasma del padre gli ha raccontato chi sono i suoi assassini, “the time is out of joint; O curs’d spite, That ever I was born to set it right!” Sappiamo chi sono i nostri assassini. Il tempo è out of joint, scrive Preciado, si è disarticolato: non corre più in avanti lungo il binario su cui si è sempre srotolato, giorno dopo giorno. Le giunture non tengono più. Le nostre case già non sono più nostre, i nostri sensi, disturbati e catturati dai multipli schermi, hanno smesso di essere nostri e i sogni scivolano giù come un condensato dell’intensità sensitiva repressa. L’identità è un “totem iperbolico” che paradossalmente continua a mettere in moto processi di esclusione e depurazione sociale. Mai come prima sentiamo che le identità sono “non-esistenze dense” o forme di esistenza “al grado minimo”. Sentiamo il paradosso di fare la storia con categorie che sono pura invenzione. Siamo la distopia di noi stessi.

Preciado ci mostra con tutta la provocazione di cui è capace como quello che siamo abituati a chiamare natura è frutto delle politiche di normalizzazione. Smaschera il discorso conservatore sul genere (come un dato biologico ineludibile) che nega l’esistenza di identità non binarie, che considera come devianze le pratiche omosessuali o trans e bolla le strutture familiari non tradizionali come disfunzionali. In fondo, mi dico, basta poco per vedere la nostra natura, basta poco per alzare gli occhi al cielo, lo abbiamo fatto tutti più di una volta, anche le persone più insospettabili, no? osservare la volta della Cappella Sistina, con quel Dio il cui mantello è una grande placenta che avvolge tutti, proprio tutti; o sempre per restare con Michelangelo ad osservare quelle figure femminili come la Sibilla, che in fondo sono grandiosamente transessuali perché sotto gli occhi Michelangelo aveva dei corpi mascolini (le donne non posavano nude). Perché quella deformazione iniziale che rende l’immagine ancora più sconvolgente ci è entrata nella retina, anche se ci ostiniamo a non volerla riconoscere. Perché il maschile è in costante “pericolo di caduta” nel femminile, perché siamo tutti a metà strada tra cielo e terra, tutte anche creature autoerotiche.

Passo a passo Preciado ci fa vedere come il controllo tecnologico e digitale sia diventato il nuovo panottico, la nuova sorveglianza (Foucault). All’architettura disciplinaria fisica di contenimento e repressione si è sostituita l’architettura digitale, nuovo strumento di ortopedia sociale. Il nostro domicilio è il centro dell’economia del teleconsumo e quindi di cibervigilanza: una prigione “blanda” e supercontrollata. Il telefonino è la protesi cibernetica esterna, il “ciberanimale di compagnia”, l’ultimo organo esterno a spegnersi beffardamente dopo la nostra morte. Il nostro copro non è più un corpo ma un parametro, un “telecorpo” che non calpesta più la terra ma gravita perso nello spazio internet, dentro la rete. “Quando era online, aveva il controllo”, scrive Michael Bible di uno dei personaggi di L’ultima cosa bella sulla faccia della terra. La generalizzazione dell’uso della tecnologia informatica mobile, l’intelligenza artificiale, gli algoritmi e i big data, i satelliti, la rete di vigilanza informatica, il controllo farmacologico (i dati sul consumo quotidiano di antidepressivi, ansiolitici e analgesici sono scioccanti), il controllo della sessualità (che non avviene più mediante la repressione ma piuttosto attraverso l’incitamento al consumo della sessualità) sono le tecniche che la politica usa per gestire la vita e la morte dei corpi. Così la biopolitica si fa “somatopolitica” e “necrobiopolitica” perché l’estrazione e la massimizzazione del plusvalore generano solo morte. “Cuanto màs consumimos y màs sanos estamos, mejor somos controlados”.

Rinchiuso nel suo appartamento parigino, malato di Covid, delirante, Preciado vede nel virus e post virus l’occasione per elaborare una nuova necessaria epistemologia, il terreno fertile per avviare una politica non dell’identità (personale e nazionale) ma del “divenire nel rapporto con il vivente” (il virus stesso si caratterizza per l’impredicibilità nel suo divenire, replicarsi, mutando al contatto con la specie ospite).

Così in mezzo a questa depressione dell’antropocene, a questa prova generale dell’apocalissi, si fa strada anche la possibilità di una rivoluzione, di fare altri sogni e raccontarci altre storie. Nonostante tutto, nonostante il nostro potere di desiderare sia compromesso (perché in fondo la prima cosa che il capitalismo patriarcale estrae, modifica e distrugge è la nostra capacità di desiderare il cambiamento). Girare i telefonini dall’altro lato per filmare, denunciare, ribellarsi (la rivoluzione elettronica pronosticata da William Burroughs). Una società capace di ridistribuire energia e sovranità; una società di simbiosi e sinergie, in cui al modello binario si sostituisce un paradigma più aperto, non gerarchico né discriminatorio. Dal Me Too passando per Ni Una Menos, questo è l’inizio della fine del patriarcato, incalza Preciado. In cui la relazione tra il sapere scientifico egemonico con i suoi falsi enunciati che non sono altro che monete consumate (differenza di razza, di genere, la superiorità della specie umana) e gli altri saperi subalterni ha smesso di essere verticale.

Eppure la possibilità di rivolta continua a tingersi di nero sembra pure essa divorata dall’apocalisse. Siamo davvero destinati ad essere tutti mutanti, in una forsennata transizione continua? E se invece di moltiplicare le nozioni, gli slogan e le identità dovessimo solo spogliarle di tutti gli eccessi, arrivare all’osso. Agli artefatti culturali del passato siamo sicuri di non stare sostituendone dei nuovi?

Se davanti ce solo violenza, resistenza, una speranza bucata, allora perché non guardare indietro? Mentre Preciado era confinato a Parigi, Susanna Tamaro ci racconta in Tornare umani, suo ultimo saggio, considerato dalla critica un anacronistico cantico delle creature, il suo confinamento in Umbria, le sue colline, le sue arnie, l’orto, le biciclette da riparare. Nessun trasloco nella vita di Tamaro, ma una quotidianità apparentemente molto ripetitiva, isolata, forse monotona. Eppure, così originale. Fuori della cornice della finestra non c’è l’odore di bruciato delle travi di Notre-Dame, l’aria è fresca. Fuori della finestra ci sono la campagna, l’orto, e i piccoli cambiamenti irreversibili che sono sotto gli occhi, microscopici, microorganismi, le rondini che ogni primavera arrivano sempre di meno, appena tre coppie e quei nidi vuoti, un’altra architettura funebre come la cattedrale francese. Semplicemente fuori della finestra il pascolo è vuoto.

Entrambi Preciado e Tamaro hanno chiara una cosa: la biosfera sta fuori del nostro ambito di percezione, e quindi “fuoriesce dalla nostra responsabilità etica e politica”, scrive Preciado. “Il fatto che la Terra, nella sua integrità e totalità, non sia in alcun modo sottoposta a reali e serie norme di tutela, per cui sono solo i soldi a determinare il suo utilizzo, in barba a tutto ciò che conosciamo degli equilibri ambientali, è la ragione della nostra prossima estinzione”. Anche quella di Tamaro è una “oración funebre”: “Perdono, nostra cara amatissima Terra.” Preciado dice che non si può tornare indietro: il ponte epistemologico è crollato. Eppure, secondo Tamaro, per tornare indietro non abbiamo bisogno di ponti, perché in qualche modo tornare indietro, tornare umani, è quel percorso che ci sorpassa, si stende davanti: non rimanere bambini, stupidi malinconici di un passato che non esiste, ma capire da dove proveniamo, riscoprirlo continuamente. E forse invece di insistere tanto su quella edonista moltiplicazione delle nostre identità (che sicuramente non si limitano ai generi, siano essi quanti ne volgiamo) sarebbe più saggio insistere sulle energie che ci definiscono, le uniche che ci permettono di spiccare il volo. Su quell’umano che ci portiamo dentro, che ci lega a tutto il resto, che condividiamo con gli altri animali. Guardare per ore l’altro, come quella giovane Jane Goodall faceva, a ventitré anni, libera, incurante della sua giovinezza, del fatto che fosse l’unica donna in quel gruppo di etologi sul lago Tanganyika negli anni Settanta, accovacciata a fissare gli scimpanzé. Con gli occhi aperti e attenti perché le fatamorgana sono sempre in agguato.

Silvia Acierno

RSS - Articoli

RSS - Articoli

E tu cosa ne pensi?