“Ese cuadro es falso” L. C.

“Ho visto un sogno… Il sogno è un animale selvatico che gli essere umani hanno cercato di catturare” V. Lingiardi, L’ombelico del sogno

Fugge Leonora, fugge dall’Inghilterra, da Clayton Green, dal padre, dalla Francia, dal manicomio in Spagna. Poi arriva in Messico, paese d’elezione, di adozione, il posto in cui in qualche modo era destinata ad arrivare. Con i suoi morti che deambulano tra i vivi, los atrapasueños, gli animali guardiani, la magia e le sue porte spalancate a vista su altri mondi, sembra che la stia aspettando dall’altro lato. Dipinge da quando la madre, la nonna, Grandmother Moorhead, e la nanny le hanno messo tra le mani i colori e le favole celtiche. Perché se il padre, un magnate dell’alta borghesia inglese, proprio non capisce questa figlia ribelle, viva che non riesce a stare tra i banchi dei conventi, la madre cerca di aiutarla e proteggerla ma sempre assecondando l’autorità indiscutibile del marito. La veste da debuttante, per presentarla al Ritz dinnanzi alla famiglia reale, allo stesso tempo le regala un libro d’arte sul surrealismo (Surrealism di Sir Herbert Read); considera la pittura roba oziosa e sciocca ma riesce a farla andare a studiare arte a Londra dove Carrington vedrà poi la mostra personale di Max Ernst. È lei a firmare l’atto di compravendita del casale di Saint-Martin d’Ardéche, dove Leonora va a vivere con Ernst. Il disegno e la scrittura (Leonora fu un’artista completa, scrittrice, scultrice, artigiana tappezziera, costruì giocattoli, culle e favole per bambini) si sono saldati con quelle fairytales irlandesi, in un gesto primario ripetuto all’infinito. Quel bestiario interiore tra le torri della casa familiare fa da subito tutt’uno con l’arte. Come il piccolo George de Il latte dei sogni, di quelle torri lei ha ingoiato i calcinacci delle mura e quella casa è la sua testa, conosciuta e sconosciuta. Con l’attenzione e la minuzia di chi in accademia ha disegnato le nature morte, la mela, la stessa “hasta que la manzana llore” (aveva imparato il disegno nell’Academy of Fine Arts diretta da Ozenfant, autore con Le Corbusier del Manifesto Purista). Seduta al suo tavolo, sempre più anziana, davanti al cavalletto, le sigarette, i capelli raccolti, nel suo piccolo studio della sua stretta casa di cemento di Chihuahua. A miscelare nel mortaio il rosso d’uovo e i pigmenti. A rimestare i colori primari, a rimestare la terra con la pennellata precisa e raffinata. E ad ogni dipinto lei rifugge e ritorna a quell’infanzia nel castello neogotico con il suo romanzo familiare in cui c’era già tutto nel senso che il linguaggio visivo per raccontare tutto il resto comincia a parlarle sempre e comunque da laggiù, down below. Anche le allucinazioni che racconterà e raffigurerà senza reticenze in Memorias de abajo si favolizzano. Night, nursery, everything, è il titolo di una delle sue tele. L’ora prima di dormire, le storie che accompagnano il distacco, che ci conducono altrove, ogni notte incontriamo la madre (scrive Bollas”) tutto. Da sempre, da prima del surrealismo, da prima di Ernst e degli artisti della Parigi degli anni Venti (da Picasso a Breton).

Fugge come quelle sue figure con i piedi piantati nel suolo senza piantarli per davvero, come quelle sue figure, evaporazioni raminghe, vesti svolazzanti, ricurve a proteggere qualcosa di infinitesimamente minuscolo, un uovo, un’alchimia, una scatolina di fiammiferi con un segreto che non conosceremo mai perché ciascuno di noi ha il suo segreto. Fugge come il vento, sposa del vento, fugge al galoppo, fugge come fanno gli uccelli, i pesci.

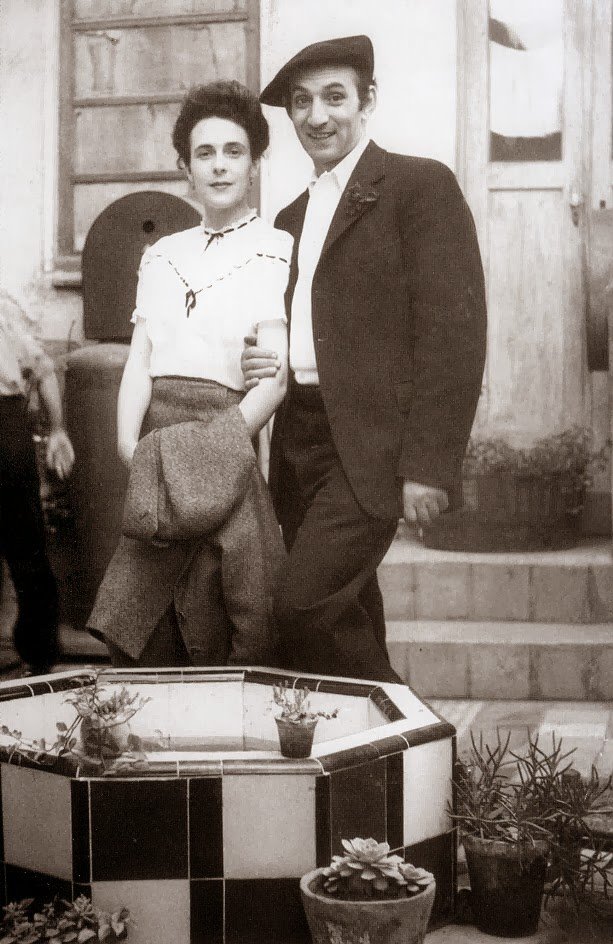

Quando arriva a New York prima di partire, l’anno dopo, per Città del Messico, si ritrova con Max Ernst. Si rivedono spesso. Hanno entrambi al braccio un nuovo compagno. Hanno smesso di attendere l’altro. Renato Leduc l’ha sposata per portarla via dall’orrore. È un matrimonio di convenienza, lo sanno entrambi: Leonora ha bisogno della nazionalità messicana per liberarsi per sempre della famiglia. Ernst ha sposato Peggy Guggenheim, la mecenate newyorkese, ricchissima e gelosissima. Anche il loro è un matrimonio di convenienza e di riconoscenza: lei l’ha salvato dalla guerra. Quando ricorda Ernst nelle interviste, Leonora è evasiva, come se debba abbassare gli occhi al ricordo di quello che è stato. Il passato è passato, passato. Lei sente di non avere più niente di quella giovanissima donna, bella e tumultuosa; lei non ha più neanche un dente. Sono due sopravvissuti o piuttosto è lei l’unica sopravvissuta. Quell’amore folle con Ernst può continuare a bruciare solo lontano, nel rifugio della Provenza, in quella casa di Saint Martin d’Ardèche che lei vendette, disperata perché Ernst, tedesco, era stato imprigionato per la seconda vola e lei era sola, senza un soldo. Vendette la casa per niente, per disfarsene, e fuggì in Spagna con il passaporto di Ernst addosso, sperando di poterlo salvare. Quell’amore rimase per sempre in quella casa in cui Ernst era avvolto nella pelliccia del padre degli uccelli, Loplop, riposava accoccolato sotto gli alberi, e lei scriveva i suoi racconti, dipingeva, era felice, era perdutamente innamorata di lui. Gli amici, Man Ray, Paul Éluard, Ady Fidelin, Nusch Éluard, Lee Miller con il marito Roland Penrose, e gli altri, soggiornavano in quel luogo bohème e idilliaco fuori da ogni regola; luogo di gioco, di lavoro, di passione. Lei è il cavallo in miniatura racchiuso nella lanterna che Ernst sorregge tra le mani nel famoso ritratto che Leonora gli fece (Bird superior 1939). È la luce che rischiara e guida il cammino dell’amato, ma da qualche parte si sente anche imprigionata, rinchiusa in quella bolla di vetro, dipendente. Sullo sfondo dietro il pittore, c’è un altro cavallo, sempre alter ego di Leonora, gelato, donna gelata. “Non mi sono mai sentita una musa ma senza dubbio ero in balia del mio amante”. Anche lui ne fa il ritratto e la dipinge con la chioma ingovernabile che si intreccia alle liane e agli steli, verde nel verde, una dea minoica della vegetazione: furore, eleganza, scandalo, capriccio. La donna-bambina, “ignorante”, selvaggia e incontaminata, quell’altra pantomima creata dai surrealisti (Leonora nella luce della mattina, 1940).

È come se lei abbia deciso che l’amore fa impazzire, che non voleva più impazzire, perché se non puoi scegliere di impazzire, puoi volere non impazzire più. “Quiero estar en el mismo cuerpo que él”.

Non impazzì affatto Leonora. Con una valigia di cuoio su cui è scritto Revelación, poco più che ventenne attraversò l’Europa in guerra, quell’odore di morte, arrivò nella Spagna di Franco, e fu violentata. Non impazzì. “Se levantaron algunos de aquellos hombres y me metieron a empujones en un coche. Más tarde estaba ante una casa de balcones adornados con barandillas de hierro forjado, al estilo español. Me llevaron a una habitación decorada con elementos chinos, me arrojaron sobre una cama, y después de arrancarme las ropas me violaron el uno después del otro” (Down below). Non impazzì Leonora, subì una violenza di gruppo indicibile. E poi un’altra per mano dei fratelli Morales, filonazisti che dirigevano un manicomio per l’alta borghesia.

Come scrive giustamente Alessandra Sarchi a proposito di Carrington: “la storia della cultura può fare volentieri a meno di una pazza consacrata in più e necessita invece di solide biografie artistiche femminili che ci raccontino l’orizzonte e le possibilità di formazione di una donna, la fatica di emergere, il confronto con le proprie simili”.

Quell’amore è inghiottito dall’ospedale psichiatrico “Covadonga”, a Santander, in quei sei mesi dell’agosto del 1940, una specie di cavia tra le mani del dottor Morales. Me entregaron como un cadáver. In quella brandina con le cinghie di cuoio, dove quel padre terribile, era riuscito finalmente, dopo averci provato per una vita intera (prima coi conventi poi, quando lei decise di scappare con Ernst, “quel pornografo” più vecchio di lei, dicendole come una condanna che una volta fuori non avrebbe più potuto mettere piede nella casa con le guglie di Crookhey Hall) a rinchiuderla, a dominarla. “Soy yo el amo”. Per questo nel dipinto Memoria y Origen: Crookhey Hall lei è fuori della casa, nel parco, la casa sullo sfondo. Quell’amore se n’è andato ad ogni scossa delle convulsioni provocate dalle dosi massicce di Cardiazol, nei ruggiti della iena, nei latrati del cane, nei nitriti e nei calci del cavallo, perché ogni costrizione alla nostra libertà è un affronto barbaro a cui Carrington si ribella con tutte le sue forze. Aveva bisogno di tutte le forze per scappare dal padre che dopo la clinica aveva deciso di spedirla in sud Africa in un altro manicomio per liberarsi definitivamente di lei. In fondo lì sarebbe stata felice. Ha bisogno di tutte le forze, perché nelle sue tele il sole non tramonta mai, e la notte ha bisogno di veglia, di essere sempre rischiarata. Nel racconto Down below, Carrington ripercorre la psicosi provocata dal farmaco che le somministravano, e c’è questa immagine in cui cresce, cresce come le sue gigantesse (The Giantess, The Guardian of the Egg). Ha bisogno di tutte le forze per non perdersi e farsi una gigantessa, per schiacciare tutti i suoi carcerieri. Accettare la sopraffazione fisica e psichica, la resa per lasciare quella branda in cui dormiva tra i suoi escrementi, nel padiglione degli schizofrenici pericolosi, per uscire da lì. Ha bisogno di tutte le forze, di pensare più velocemente dei suoi carcerieri. E così finalmente a Lisbona, riesce ad ingannare la Frau Asegurado, l’infermiera che la vigilava e si rifugia nell’ambasciata messicana.

Quell’amore è rimasto chiuso in uno scrigno, in un cerchio che le forbici non hanno reciso (Brother and Sister Have I None del 1942). Dopo la discesa e la disillusione, non è più la ragazza incantevole che è passata per Parigi e il mondo deve iniziare di nuovo.

E deve iniziare con un no, quel no che le donne dovevano assolutamente affermare per liberarsi, per cambiare le cose. Nello scrigno c’è anche quel suo autoritratto (Selfportrait del 1939), l’unico inteso come autoritratto (meno narcisista dei suoi amici pittori). Qui lei non è il cavallo a dondolo appeso alla parete, quello dei giochi della nursery, Tartar della piccola Prim (la chiamavano così), quello a cavalcioni del quale si è fatto fotografare Ernst. Lei non è neppure quel cavallo bianco indomito nel parco al di là della finestra. Lei è lì nel centro della stanza, con i pantaloni stretti da fantino, le gambe divaricate in un atteggiamento piuttosto maschile, domatrice della iena, anzi no, sua complice. Di fronte a Leonora (e a noi) c’è Leonora finalmente, con il coraggio di chi si mostra (quello che dovrebbe fare ogni artista). È uno statement, un’autoaffermazione la cui energia dirompente arriva fino a me.

Ernst invece replicherà la stessa storia, lascerà Peggy Guggenheim (aveva ragione lei quando disse che Ernst non avrebbe amato nessuno come Leonora) per una giovanissima pittrice, con lei si installerà in Arizona come in una nuova Saint-Martin, a scolpire figure, e a farsi ritrarre assieme alla moglie come un tempo aveva fatto con Leonora.

Leonora Carrington di Elvira Seminara è un vestito che calza perfettamente indosso a Leonora. In questo suo romanzo breve e visionario, la scrittrice l’ha seguita ovunque, dietro le finestre del castello, sugli alberi, tra i banchi di scuola, nei sogni, nelle parole, nei dipinti, giù. In una metamorfosi, di quelle amate da Carrington, in cui Seminara e Carrington si fondono in una nuova creatura antropomorfa, selvaggia e libera. E in questa “contaminazione” meravigliosa, Seminara coglie virtuosamente soprattutto gli eccessi, tutto quello che deborda e che entra nel flusso artistico.

Il surrealismo come corrente pittorica fu creato da un pugno di artisti, un’invenzione essenzialmente maschile. Chiarisco. Perché l’invisibile che doveva stare sulla tela (anche il sogno e il materiale onirico) si plasma e si irrigidisce comunque nelle linee, nei contorni, secondo un atteggiamento culturale che nel fondo è sempre uguale a sé stesso: è comunque, nonostante le premesse, una nuova concettualizzazione, in cui il troppo pieno di Dalì resta sospeso tra un eccesso di pensiero e il caos della notte.

Forse è per questo che a Frida non piaceva che Breton la considerasse una surrealista. Leonora, oramai molto anziana in una delle ultime interviste, dice provocatoriamente sono una donna, una madre e poi (come se fosse accessorio, quasi come se non lo ricordasse) sono una pittrice. Siamo noi che abbiamo bisogno di chiamarla l’ultima surrealista vivente. Loro sono state surrealiste senza averlo voluto essere, perché il surrealismo di Carrington è un’altra cosa; è legato alla sua interiorità femminile, quella che Carrington protegge, quella di cui i suoi amici surrealisti avevano bisogno, bisogno dello straripamento per sfumare ancora di più i contorni. Scrive Seminara: “Lei è il surrealismo perché la sua è realtà aumentata, iper-realtà, già nello sguardo incantato sul mondo, animistico, dove ogni albero pietra e creatura ha più vita, anima e senso degli individui”.

Così come L’iguana di Ortese non è un romanzo barocco ma surrealista; il surrealismo di Carrington è bizantino e poi prerinascimentale, tardo gotico (ci sono Bosh, Brughel il Vecchio, Uccelletto, Goya, ecc.) Quello che accomuna le due scrittrici, al di là dei significati della metamorfosi, alle piccole persone e ai corpi celesti è questo confondere i generi, sparigliare le carte; quel tratto comune all’arte femminile: attingere dal latte della propria esperienza di donna (Il latte dei sogni di Carrington). La brodaglia in cui la protagonista del Cornetto acustico si sdoppia per ritrovarsi viva. E nel flusso il linguaggio pittorico e narrativo si trasfondono. Scrive Seminara: “ibridando generi e stili non solo nei mezzi artistici ma nella sua stessa vita, nel suo stesso corpo”. Riunendo in un gesto di pace diverse culture, quella d’origine e quella Maya, in una fiaba unica. Lei “esperta del grado di fusione”.

Lei strega stregata (scrive Paz), con le sue figure stravaganti, inquietanti, misteri, occultismo, prepaganesimo, riferimenti esoterici, astrologia, primitivismo, misticismo, alchimia, animismo, tarocchi, sono le parole che tornano e ritornano quando si parla di Carrington, sono i suoi interessi, le sue chiavi, il suo lessico. Ma l’universo artistico di Carrington non è un manifesto di ritorno al mondo arcaico, agli archetipi così come sono stati simboleggiati e trasformati in miti dalla cultura occidentale, che da subito ha identificato la donna e il femminile con la natura e l’ha dominata prima relegandola ai riti, oggettivandola in idoli spaventosi per poi superarli nelle epoche successive. La sua è una nuova lettura dell’elemento arcaico, naturale. I suoi totem non sono quelli vecchi da riscoprire e rivalutare, piuttosto nuovi totem, una distopia avant la lettre, che si addentra senza remore negli strati della realtà. In uno dei suoi dipinti, Remedios Varo, altra espatriata in Messico, amichissima di Leonora (si incontravano quotidianamente) raffigura un minotauro donna che con aria benevola e per nulla mostruosa ha in pugno la chiave del suo labirinto.

L’uovo (e la Venere) di Carrington non è affogato nella carne; la sua gigantessa sfida l’altezza, come una colonna, un obelisco, è stilizzata senza che l’elemento concettuale prenda però il sopravvento: un nuovo totem che racconta un nuovo viaggio non uno di ritorno dalla società alla natura, ma quello verso una nuova società, verso una nuova interpretazione della natura. E qui Carrington porta molto oltre quella sperimentazione iniziata nella Parigi dei surrealisti: verso l’eguaglianza, la lotta femminista, l’ecologismo. Lei, a differenza di altri, è qui tra noi.

La posso vedere Leonora Carrington, in un documentario girato in Messico, nella sua casa di Chihuahua. Era il 1992 e lei aveva settantacinque anni. Il marito, il fotografo ebreo Chiki Weisz, che è stato un compagno fedele e poco ingombrante, che lei ha amato teneramente, i figli cresciuti, a cui si era dedicata con devozione, le battaglie femministe in Messico, le amicizie. Una cellula che potrebbe vivere nel presente, nel passato e nel futuro. L’intervistatrice la porta davanti ai suoi quadri, lei la segue un po’ riluttante, quasi non se l’aspetta e non ha molte parole, non le piace interpretare le sue tele. Non puedo decir porqué, I dont think in terms of explanation, passando dall’inglese allo spagnolo e viceversa, in un altro dei suoi sincretismi. Lei la “dea delle rotture”, è così disarmata, beffarda e disarmata. Non vuole essere “domata” in una interpretazione o piuttosto decrittazione visto che i suoi dipinti sono sogni; non si tratta di uno stupido rebus da decifrare. Leonora non ha mai voluto essere domata.

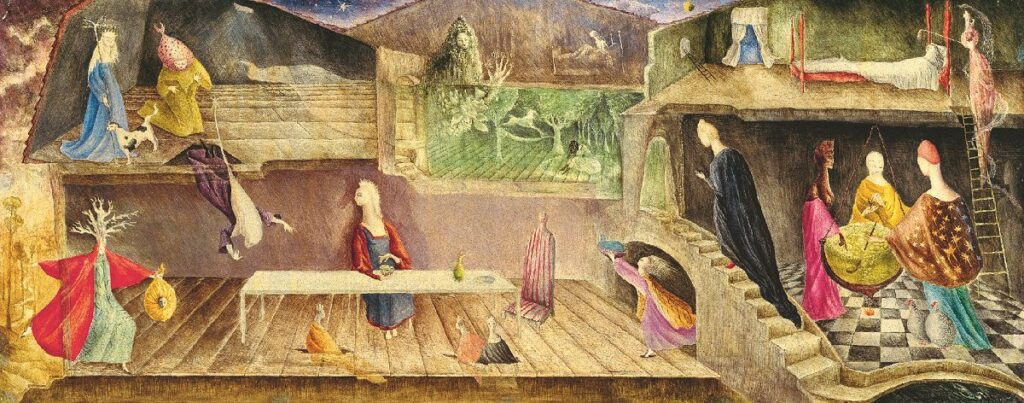

Che senso ha riconoscere che la figura lì al centro di La casa de enfrente (è il 1947) è lei, che quell’altra in alto nella soffitta che piange e annaspa nel mare delle sue lacrime, come l’amata Alice di Carrol, è sempre lei bambina, che quella accanto distesa sul letto è ancora lei nel manicomio di Santander, che le tre donne intorno al calderone sono di nuovo lei, e le inseparabili amiche Remedios Varo e Kathi Horna, che quel fagotto che la figura in basso a sinistra le consegna è suo marito Weisz, che senso ha? Perché ha ragione lei: il senso del gesto è il gesto stesso, la storia da dentro sta nelle pagine e sulla tela. Di questa composizione pittorica meravigliosa, ho sempre guardato le porte, alcune più grandi, altre più strette, porte dai battenti di corno e porte d’avorio: sono tutte aperte, comunicanti. Anche se ogni figura è assorta in quello che sta facendo, attraverso quelle porte passa il senso, e sfugge pure, i colori, il circolo creativo e la donna di oggi che salva anche la bambina di ieri.

Leonora e l’intervistatrice si fermano poi di fronte a quel famoso labirinto, In the Labirinth, che rimanda a quell’altro labirinto a forma di rosa. L’intervistatrice un poco imbarazzata prova di nuovo a farla parlare del suo quadro. Allora Leonora dice che le figure (tutte quelle figure bianche saldate ognuna alla sua figura nera) possono essere lì nell’atto di raggiungere il centro oppure di uscire dal labirinto, non importa, ma, aggiunge, è come se tutte debbano compiere la discesa. The discent has to be made. Come se la discesa debba essere compiuta. Come se questo sia il messaggio.

Silvia Acierno

RSS - Articoli

RSS - Articoli

E tu cosa ne pensi?