Truman Capote avrebbe voluto raccontare, per il New Yorker, l’effetto prodotto da un crimine orribile come il massacro dei Clutter sulla piccola comunità in cui i Clutter avevano vissuto fino alla notte del 15 novembre del ‘59: quella di Holcomb, sulle pianure di grano del Kansas, così operosa, tranquilla e isolata.

Voleva qualcosa che andasse ben al di là di un trafiletto: un lungo ritratto delle quattro vittime, certo, ma soprattutto il ritratto di un posto del genere – Holcomb, 270 abitanti – con le sue quiete abitudini.

Voleva la verità, ricordate?

La verità di un “laggiù” come Holcomb, nel Midwest, attraversato di colpo dal caos, dalla paura, dalla scoperta del male: questo era ciò che cercava Capote.

“Come l’aveva concepito in origine”, avrebbe detto più tardi William Shawn, editor del New Yorker, “i delitti avrebbero anche potuto restare un mistero”.

Voleva scrivere un reportage sulla famiglia colpita e sulla gente di Holcomb.

Shawn approvò: toccava solo partire.

Così, immaginiamo Capote lasciare Manhattan alla metà di dicembre del ’59, viaggiando su un treno notturno partito da Grand Central Station – la più grande stazione del mondo, con 67 binari.

Lo immaginiamo cambiare a Chicago e poi a St. Louis, arrivare in Kansas e raggiungere poi Garden City, sul fiume Arkansas – cittadina prospera e bianca, repubblicana e cristiana, tranquilla – a un tiro di schioppo da Holcomb.

Ma non dobbiamo pensarlo da solo: accanto a lui, su quel treno che viaggia diritto verso il suo destino – la verità, mistero e condanna – c’è la sua amica d’infanzia, Nelle Harper Lee, che Truman Capote ha voluto con sé come assistente, per un compenso di quasi un migliaio di dollari e spese pagate, dopo il diniego di un altro scrittore, l’amico Andrew Lyndon.

Ed ecco Truman e Nelle a Garden City, il 15 dicembre del ’59, un freddo martedì, mentre prendono alloggio al Warren Hotel – nessun albergo, nel villaggio di Holcomb.

Ecco Capote, quasi un marziano nella cristiana e tranquilla contea di Finney, il più puro Midwest – campi di grano e giacimenti di gas – eccolo a fare domande per il suo reportage, o meglio a tentare di farne: ma chi accidenti vorrebbe rispondere, in quel “laggiù”, a un uomo che pare un elfo, dalla voce stridula, dall’abbigliamento curioso?

“Era come uno che arrivasse dalla luna”, avrebbe detto poi Nelle, che aveva concluso da poco Il buio oltre la siepe e ne aspettava la pubblicazione.

Pensate alla gente di Holcomb o di Garden City, a ciò che pensarono loro. Chi si credeva di essere, quel tipo strano? Che ne sapeva di quel “laggiù”? E, soprattutto, cos’era il New Yorker? Chi diavolo l’aveva mai letto?

Mi basterebbe già questo, potrei fermarmi qui: la verità che ti respinge indietro, che non si lascia afferrare, o non facilmente come credevi.

Pensavi fosse uno scherzo?, ti chiede. Pensavi che avresti capito in un battere d’occhio, per poi tornare a New York con il tuo reportage, su un altro treno notturno?

Be’, non era Holcomb a esser “laggiù”: è la verità, quel laggiù. È un viaggio molto più lungo, e costa caro.

La verità è ciò che è accaduto nella tranquilla e graziosa casa dei Clutter, nell’oscurità. La verità è un vialetto buio, bordato di olmi cinesi, percorso da un’automobile – chi sarà mai alla guida, e chi sul sedile del passeggero? – mentre una famiglia dorme. È quella notte, quel buco nero, quel polo che ti attira a sé.

Comunque fu Nelle Harper Lee, bisogna dirlo, la chiave di volta per Truman, nel Kansas. Fu lei ad aprire le porte degli agricoltori di Holcomb, chiusi nella diffidenza, stravolti e impauriti. Nelle, che pareva affidabile e molto amichevole, e con radici ben salde nel Sud, nella sua Monroeville in Alabama.

La gente di Holcomb prese a parlare, alla fine, nel freddo delle pianure: parlava dei Clutter e della vita “laggiù”, prima e poi subito dopo la notte d’orrore.

Truman e Nelle ascoltavano senza mai prendere appunti – le persone si svelano, diceva lui, solo in conversazioni apparentemente casuali. Nelle, nel frattempo, si guardava intorno, memorizzando qualunque dettaglio: abiti e scarpe, sguardi e capelli, fotografie di famiglia, ninnoli sopra le mensole. Tornati in hotel, ciascuno nella propria camera, annotavano quello che avevano visto e sentito. Pagine e pagine, scritte a macchina da lei e a mano da lui, che poi confrontavano e revisionavano insieme.

Le porte si aprirono, anche la porta della casa dei Clutter, prima graziosa, ridotta a scena del crimine. Truman e Nelle la visitarono stanza per stanza, dal secondo piano al seminterrato – il sangue, lavato da amici dei Clutter dopo il massacro, ancora visibile come un alone.

Nelle prese nota di tutto anche in quel caso, perfino di quanto distasse dal pavimento lo specchio appeso alla parete in camera di Nancy Clutter.

Fu Nelle Harper Lee, con il suo sguardo implacabile, a costruire per Truman la trama concreta di posti e di istanti, interni ed esterni, che lui poi avrebbe intrecciato col resto.

Si aprì persino la porta, fino ad allora sbarrata, di Alvin Dewey, che dirigeva le indagini per il Kansas Bureau of Investigations e che non aveva voluto saperne, al principio, di un uomo talmente strano da somigliare a un alieno.

Divennero amici, in un certo senso.

È una mattina tersa, quella del 16 novembre, nel villaggio di Holcomb: una mattina in puro stile Midwest, dai cieli sconfinati, perfettamente azzurri, ma tutto è già cambiato.

Truman e Nelle si trovavano proprio dai Dewey, la sera del 30 dicembre, quasi alla fine della loro permanenza in Kansas, quando il telefono prese a squillare.

Alvin andò a rispondere. Truman rimase in ascolto.

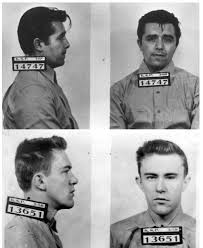

Due tizi, indiziati d’orrore, erano stati arrestati a Las Vegas. Si chiamavano Hickock e Smith.

Mi chiedo se Truman l’abbia capito quella sera stessa, se l’abbia almeno intuito. Se abbia intuito in quell’istante che tutto stava cambiando davanti ai suoi occhi, che ora avrebbe dovuto raccontare anche la storia di quei due ragazzi, il loro cammino fino alla casa graziosa dei Clutter.

C’era qualcosa di più, questo era il punto: non solo le vittime e gli abitanti di Holcomb. C’era la macchina che quella notte aveva percorso il vialetto. C’erano loro, Hickock e Smith, a bordo dell’auto.

Forse trattenne il respiro, mentre Alvin Dewey parlava al telefono. Forse gli si gelò il sangue, capendo – un’epifania – che avrebbe dovuto raccontare la storia degli assassini con la stessa attenzione che aveva dedicato finora alle vittime e ai loro amici.

L’ordine e il caos, la luce e il buio in egual misura, tenuti insieme dalla sua penna, la penna e la mente di un uomo: lui, proprio lui. Tenuti insieme per poi darli al mondo.

La verità, come un “laggiù” che si allontana di colpo quando pensavi di averlo afferrato, e che ti chiama a seguirlo – “vieni con me” – mentre si annoda e si snoda, imprevedibile, per poi annodarsi di nuovo. È questo il viaggio?, dev’essersi chiesto. È questo il Paese da attraversare, in realtà, a bordo di un treno notturno?

Vorrei lasciarlo in sospeso, Truman Capote – un fermoimmagine un po’ ingiallito dal tempo – seduto a tavola a casa dei Dewey, mentre trattiene il respiro.

Tutta la vita trascorsa, sin dall’infanzia dolente, l’aveva condotto a Holcomb, sulle pianure del Kansas, eppure che strana vertigine, che sensazione deve avere provato, e che momento dev’essere stato, per lui, davanti a quel compito che gli si stava chiarendo.

Ma poi le immagini tornano a muoversi: è sempre così. La storia non si può fermare.

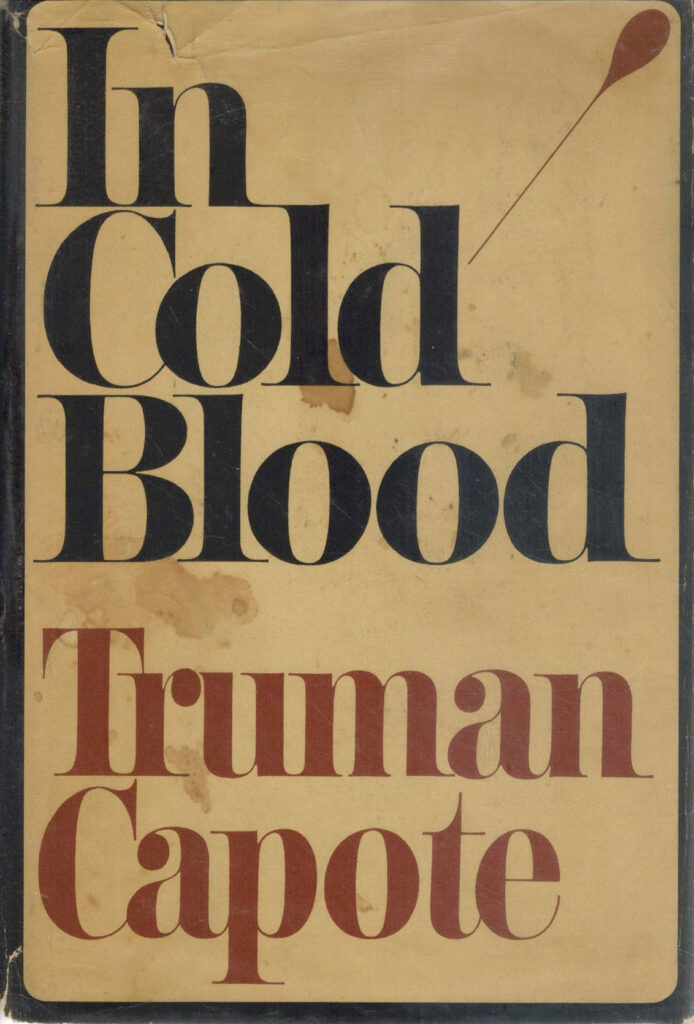

Quello che successe dopo è diventato un romanzo non-fiction (che ossimoro meraviglioso), un capolavoro, una pietra miliare della storia della letteratura, intitolato A sangue freddo. Un libro che gli richiese sei anni, nell’attesa complessa e contradditoria che i due colpevoli, che lui aveva incontrato e intervistato e nei quali, in Perry Smith soprattutto, vedeva una parte di sé – il suo lato oscuro, la sua sofferenza, tutte le ombre che portava dentro – venissero mandati a morte.

“Continuerò a lavorare al libro”, confessò a un amico, in quegli anni. “Penso che sembri presuntuoso, ma sento molto il dovere di scriverlo, anche se il materiale mi lascia sempre più esausto, inebetito e, be’, terrorizzato: tutte le notti faccio dei sogni orribili. Mio Dio, vorrei che fosse tutto finito.”

Elena Varvello

Holcomb, Kansas (prima parte)

RSS - Articoli

RSS - Articoli

E tu cosa ne pensi?