Su uno scoglio di tufi cresciuto con il tempo su sé stesso, una specie di dispettoso naso di Gogol’ fuggito dalla terra ferma, quattro patriottici italiani, rei confessi di lesa maestà e sodali di una setta liberale e carbonara, sono incarcerati in un penitenziario borbonico. Il loro tricolore interiore sembra sbiadito perché sta per avvicinarsi la fine – il patibolo è pronto – e hanno la tipica inappetenza delle serate d’addio. Intanto li osserva dall’alto il governatore, in arte ‘Sparafucile’, come il sicario di Rigoletto, un uomo con un occhio solo ma giudice implacabile da Minosse dantesco, minato dal di dentro da una malattia che è abituato a vivere, assumendone l’abitudine nella rubrica delle proprie giornate, ma sempre in prima linea a debellare l’altra malattia eversiva che sta impestando il suo Regno.

Nel loro isolamento, soli con sé stessi nel ricordo di chi sono stati, i quattro uomini vivono la rabbiosa felicità di essere vivi e ricordano quei luoghi che si sono lasciati alle spalle. In questi, incuranti di qualsiasi confine, hanno propagato la fiamma risorgimentale, ispirati e guidati dalla stessa mente, da un uomo di cui si sa poco e nulla, chiamato Padreterno, su cui il governatore da tempo, anche per rendersi benemerito a corte, vorrebbe mettere le mani. E forse pensa che i suoi quattro detenuti potrebbero rivelarne l’identità, anche se le torture non sono servite. Mentre la burocrazia si muove verso un esito di ceralacche e di firme che è la foce stessa della loro storia terrena, i pensieri sostituiscono il sonno:

«Li sveglia nel cuore della notte, prima l’uno poi l’altro, un allarme dietro la fronte, che non s’è lasciato ingannare da nessuna amichevole luna e pretende di ricordare a ciascuno, con una precisione di pendola, il numero di giorni, ore e minuti, che rimangono da vivere. Li sveglia e il primo riverbero d’umido sole li sorprende sempre così, con gli occhi al soffitto, metà imbrattati di sogni, metà di paura, intenti a tracciare tra le travi linee di forza e di fuga, un intreccio di svincoli, botole e crepe, un’aerea dissennatezza, un sentimento di volo che nel loro idioma mentale, non scritto né detto, corrisponde all’idea, così virginea e sorgiva, di libertà»

Chi sono questi quattro uomini? Corrado Ingafù, nobile d’origine, fannullone pacifico a corte fino a quando non entra tra le file delle ‘teste bollenti’ con azioni di disturbo contro la monarchia borbonica, di spiccata intelligenza e malizia, è il primus inter pares della cricca, resiste a tutto tranne che ai temporali che hanno il potere di abbatterlo; Saglimbeni, sedicente poeta, che usa le proprie parole come arma di dissenso, ha una cura minuta della propria persona ed è amante dei travestimenti, oltre che dell’opera lirica; Agesilao degli Incerti, soldato che prima si arruola nell’esercito aumentandosi gli anni e poi si dà a disarmare la guardia civica e a spalancare le carceri, si distingue per efferati spropositi o arcane pietà con un tatuaggio d’insetto sul braccio; Narciso Lucifora, il più giovane del gruppo, studente che passa dai libri di scuola a quelli della congiura, che ha l’aspetto di un Ercole Apollo, delicato e membruto. Non potrebbe esserci gruppo più eterogeno.

Pure nella loro diversa indole e curricula di esperienze, sono vincolati da un giuramento che il governatore cerca si spezzare proponendo loro un patto: sarà sufficiente dire il nome del loro capo, senza per questo tradire un’idea ma solo un uomo, per essere salvi. Hanno otto ore di tempo per pensare se conviene loro la salvezza o l’illusione di gloria:

«Quando il patto vi soddisfi, i modi sono questi: l’uso vuole che l’estrema veglia dei condannati si passi senza catene, fuori dalla cella criminale, al piano di sotto, nel confortatorio, dove già un prete vi aspetta. Qui recandovi fra poco, troverete un quinto invitato alla festa di domani, letti agiati per tutti, e su un tavolo quattro polizze bianche. A vostro comodo, ma io vi consiglio il più tardi possibile, su queste segnerete, ciascuno all’insaputa dell’altro, o una croce che vuol dire rifiuto, o il nome che vi domando. Quindi imbucherete in un bussolotto. Domattina, al mio ritorno, se avrete scritto quattro croci, morrete. Ove, viceversa, anche su una polizza sola, ad opera di non so chi, il nome venga svelato, tutt’e quattro scamperete e nessuno saprà chi ha tradito».

Lo schema del patteggiamento è ben congeniato. Il governatore, di fronte all’irreversibilità del destino dei quattro condannati, sa usare parole oracolari che si insinuano nelle crepe delle certezze di chi, in fondo, ha già perso tutto, convinto che almeno uno parlerà. Essi si trovano di fronte, ricorda questo Mefistofele, a due piatti della bilancia: su uno sta la luce, il potere ancora affermare: io fui, sono, sarò, ed essere ancora un’inconfondibile goccia nel mare dell’esistenza e vivere; sull’altro sta solo l’alito di un impalpabile nulla, una tenebrosa patria di tutti dove le loro parole: uguaglianza, libertà, fratellanza, che sembrano oggi così decisive, non avranno più menti per essere pensate, mani per essere scritte, bocche per essere pronunciate. Per il governatore, che si atteggia a carnefice e medico provvidenziale, essi sono, ricalcando le parole di Joseph de Maistre, esponente della Restaurazione, «come lo sgarro di calcolo nell’abaco del creato». Pertanto devono essere puniti, guariti e poi purificati dall’eccesso e dell’errore in cui sono caduti, smarrendosi.

Comincia così per loro una ulteriore discesa agli Inferi nel Lago di Cocito perché quella notte certamente qualcuno tradirà e un altro sarà tradito. Avvertono un languore alla bocca dello stomaco: non è fame ma è paura dopo che il non-tempo in cui si sono annullati si è interrotto e che l’odore del patibolo li sovrasta. I quattro uomini trovano nel ‘confortatorio dei passi perduti’ Frate Cirillo, con il capo coperto di bendaggi che non ne mostra il volto, un misterioso brigante sanguinario e ‘devoto’ di cui tutti avevano sentito parlare, propugnatore di una società paritaria e prossimo alla condanna come loro.

Mentre si palpano dentro la mente lo spessore di buio che avanza e nel quale presto si annulleranno, ecco che il frate, con voce modulata nel falsetto, propone loro un diversivo, per ingannare l’attesa: mettere in scena una sorta di Decamerone notturno in cui i quattro condannati dovranno raccontare a turno un momento significativo della propria vita così da capire se a quella stessa vita la fine imminente da stoici fa da degno epilogo oppure stoni come una stecca improvvisa. In altre parole l’invito è quello di raccontarsi come mai si è fatto prima da parte di chi non è mai stato abituato, nelle proprie rocambolesche esistenze, a parlare di sé ma solo a fare parlare di sé. Il che risulta piuttosto stimolante.

Racconti nel racconto, di cui il frate non si perde una sola parola, che potrebbero essere un romanzo a sé stante. Si ha la sensazione, ascoltando i quattro protagonisti, di aggiungere un attributo senza ricavarne una somma plausibile di chi parla, un po’ come accade a un pittore che, ritraendo di una faccia ora il naso ora il mento ora gli zigomi e nella convinzione di avere colto ciascun tratto in modo impeccabile, poi sulla tela non ritrova la somiglianza cercata. Al contempo scopriamo che, dopo le loro ‘novelle’, essi non hanno una solida identità, un roccioso, imperturbabile, responsabile ‘io’. Poiché la vita non è stata per loro che un fluido trascorrere di coscienze posticce dietro un innumerevole me, spaiati lacerti di un cartolario disperso, comparse di una messinscena che non finisce mai, molto praticanti ma poco credenti nella causa risorgimentale, maschere di un eccentrico e esoso quiproquò. Insomma, non sono quello che dicono di essere. O non sono mai stati?

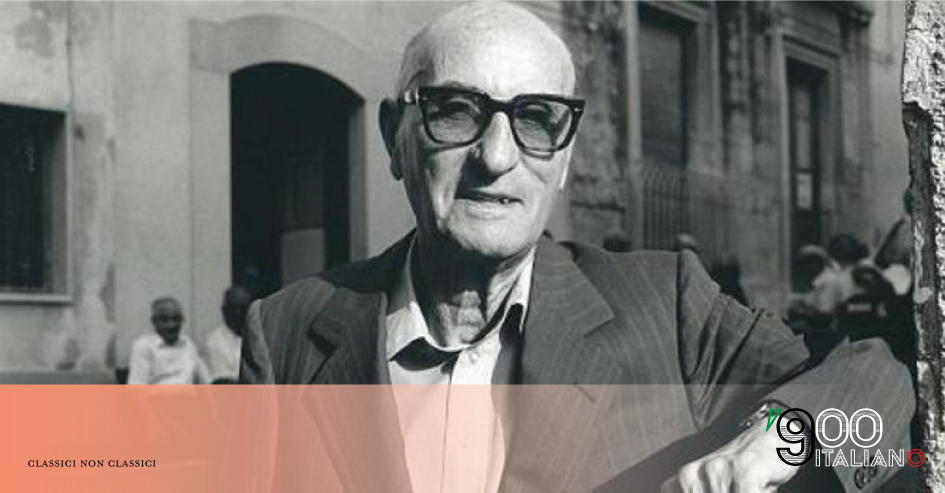

Le menzogne della notte di Gesualdo Bufalino, pubblicato nel 1988 e insignito dal Premio Strega lo stesso anno, è un intrigante Decamerone notturno dietro le sbarre, un romanzo sapido, elegante, con una scrittura baroccamente sperimentale, punteggiato da erudizione e da un gioco tutto interno alla cultura europea della quale si nutre ogni rigo. Nel corso di una notte i componenti della ‘brigata’ si fanno biografi di sé stessi: lo studente Narciso, salvato dalle acque dall’amore, finisce per amare solo sé stesso; il barone che, nonostante gli agi, ha sempre rivelato una riserva mentale verso il mondo e si fa supplente del proprio destino incompiuto; il soldato Agesilao che ha vissuto una vita guazzabuglio tra attuate vendette contro i tiranni, dentro e fuori casa; il poeta Saglimbeni che è indeciso se scegliere nello specchio rotto della propria vita la scheggia più tenera o più aguzza.

Ci troviamo dunque coinvolti in una sfida a cui potrebbe alludere la dedica ad inizio romanzo: «A noi due» – un evidente rimando ironico alla battuta finale di Rastignac in Papà Goriot di Balzac pronunciata all’arma bianca alla società francese. Da un lato viviamo le storie narrate attraverso i protagonisti che hanno uno straordinario amore per la vita e non possiamo esimerci da cercare sottotesti, rimandi ad altre opere, di cui questo testo intensamente brilla di una luce prismatica. Dall’altro indaghiamo l’ambiguo legame tra affermazione e contraddizione perché più si penetrano queste ‘novelle’, sempre giocate sul filo dell’ossimoro e del paradosso, più si avverte una falsità meticolosamente studiata, una volontà di depistare, di rimanere fedeli al proprio credo o forse di essere, anche solo per un attimo, l’ombra di qualcun altro. E alla fine quando scopriamo che il falso, a cui abbiamo affidato le nostre certezze, si è abilmente camuffato nel suo opposto, ecco che il monologo che leggiamo in Bufalino suona come eterna sentenza di un’eterna storia:

«Allora mi chiedo: io, chi sono? Noi, gli uomini, chi siamo? Siamo veri? Siamo dipinti? Tropi di carta, simulacri increati, inesistenze parventi sul palcoscenico d’una pantomima di cenere, bolle soffiate dalla cannuccia d’un prestigiatore nemico? Se così è, niente è vero. Peggio: niente è, ogni fatto è uno zero che non può uscire da sé. Apocrifi noi tutti, ma apocrifo anche chi ci dirige o raffrena, chi ci accozza o divide: metafisici niente, noi e lui, mischiati a vanvera da un recidivo disguido: nasi di carnevale su teschi colmi di buchi e d’assenza».

Ma con la morte che è lì che ti guarda alla fine qualcuno confesserà?

Claudio Musso

RSS - Articoli

RSS - Articoli

E tu cosa ne pensi?