Il Consiglio d’Egitto, pubblicato nel 1963, è una sorta di terra di mezzo della produzione letteraria di Leonardo Sciascia che si colloca tra Il giorno della civetta (1961) e A ciascuno il suo (1966). Di questi testi condivide l’afflato, che vibra di denuncia, di ricerca della verità a tutti i costi e contro qualsiasi falsificazione. Lo si può leggere come controcanto rispetto al clima ottimistico del boom economico dell’Italia nella quale Sciascia scrive e nota numerose nebbie che fanno fatica a diradarsi su certi fatti, e come un romanzo da tradizione che contrasta la neoavanguardia letteraria degli anni ’60.

Con questo testo, ambientato nella Sicilia di fine ‘700 e su cui soffiano i venti della Rivoluzione Francese, l’autore, per la ricerca di archivio di cui nutre le sue pagine, è nell’alveo di Manzoni nella ricostruzione storica e di ambiente, ma se ne allontana quando attua una lettura critica e anche parodistica delle fonti. Inoltre la Sicilia qui tratteggiata non è quella gattopardiana, non si confronta con l’evento unitario per poi trasfigurarsi ma con l’Europa illuminista rimanendo, in fondo, uguale a sé stessa. E come se non bastasse si erge a baluardo dell’Ancien Régime contro la Parigi rivoluzionaria portando noi lettori «dal luogo della ragione all’hic sunt leones, al deserto in cui la sabbia della più irrazionale tradizione subito copriva l’orma di ogni ardimento».

Come scardinare questa tradizione? Sciascia ci fa incontrare tre sabotatori, le cui vicende si intrecciano, pur ispirati da istanze diverse, e che virtualmente si passano il testimone: prima c’è l’uomo delle istituzioni, il Viceré Caracciolo, poi c’è l’uomo di religione, l’abate Vella, e infine l’uomo del diritto, l’avvocato Di Biasi. Come a dire: a cambiare le cose prima ci prova il potere temporale, poi quello spirituale, entrambi con la propria auctoritas, e infine la Legge che dovrebbe sovrastare il tutto, confutando le non scritte. Ma la Sicilia resiste.

In un labirinto di voluttà e di ozio che trepida per le vicende di biribissi e di adulteri e che non è insensibile alle novità della moda provenienti dalla Francia, il Viceré Domenico Caracciolo, che ha frequentato sì i salotti parigini, ma quelli illuministi, diventa il guastafeste, come un periodo di siccità per quelle terre. Si fa infatti promotore di una serie di riforme: attaccare il secolare edificio della feudalità siciliana, mettendo a nudo i gangli paralizzati della vita siciliana, togliere privilegi ai nobili, ricchezze ai prelati e fare bruciare i libri dell’Inquisizione per traghettare una Sicilia ‘illuminata’ verso l’età moderna.

Le sue ‘caracciolate’, definite così sprezzantemente dalla resistenza dei nobili gelosi, fino alla cecità, dei propri privilegi, sono solo tentativi, perché il viceré viene sostituito (ci stupiamo?) in fretta da un altro, ma pongono le premesse di una possibile rivoluzione, lasciando una chiara diagnosi alle poche persone interessate a che il diritto prenda il posto dell’arbitrio, della forza bruta del privilegio, quell’enorme usurpazione che per Sciascia ne contiene altre.

Ed ecco allora che si passa dal lecito all’illecito ed scende in campo Giuseppe Vella, un uomo di Chiesa, che come un cane che sente nell’aria, ad un filo di vento, la traccia buona, si fa acuto a quell’odore di bruciato. Di fronte alla dottrina giuridica feudale, anch’essa un’impostura, rende pubbliche le carte di un’opposta impostura, rovesciando i termini: crea un testo arabo ex novo, lo fa passare per un reperto antichissimo, con l’orgoglio di chi da labili e incerti segni porta alla luce la memoria del passato, ne svela l’apocalittico contenuto: nella Sicilia normanna, per testimonianza diretta e disinteressata degli arabi, tutto doveva andare al fisco della Corona e non ai baroni, e tutto significa: terre, spiagge, feudi, fiumi, tonnare. Se con Caracciolo la Sicilia iniziava ad avere qualche prurito, ora con Vella trema nelle propria fondamenta e cominciano per lui le gratifiche e le blandizie di chi vorrebbe comparire ne Il Consiglio d’Egitto come storico proprietario di talune terre.

Vella è l’ombra nera del romanzo. Nella sua duplice veste di fracapellano dell’ordine di Malta e smorfiatore di sogni, a conferma di una sua natura mai univoca, dalla prima ricava il necessario, dalla seconda il superfluo. Ma tutto ciò non gli basta perché arde di quell’ambizione che non si vede in sogno quando si dorme ma è quella che impedisce di dormire. A lui non interessa inceppare il meccanismo, anche se di fatto lo fa, ma fare carriera e avere un’abbazia per compensare un’esistenza marginale. E per farlo decide di falsificare la Storia diffondendo per Palermo delle fake news, ma che vengono subito ritenute: verità, che sconvolgono credenze e aderenze.

La sua stanza diventa così un antro di alchimia dove pazientemente manipola le fonti e realizza, con insuperabile perizia Il consiglio d’Egitto, codice storico-politico che abolisce gli attuali privilegi feudali dei nobili. Una materia infida e sfuggente, di cui tutta Palermo parlerà, compresa la ‘comunità scientifica’ di allora, con la quale Vella passa da un esercizio ardito di calligrafo all’altro e ripropone là quell’intelligente archeologia dell’illusione che, in qualche modo, abbiamo vissuto qua con il papiro di Artemidoro e altre diatribe.

L’altra metà del cielo palermitano è occupata da un giovane avvocato, Francesco Di Biasi, che guarda con interesse a l’affaire Vella, pur mostrando delle riserve, più per la sua portata rivoluzionaria che per i suoi contenuti. Ha l’onestà intellettuale di ammettere, mentre osserva la spiaggia con la casta dei privilegiati, cui lui stesso appartiene, che mentre i pescatori sarciscono le reti tenendole con le dita dei piedi distese, è grazie ad una rendita o al possesso di terre che loro possono permettersi di oziare. Egli confessa che «questo nostro più è pagato da altri uomini: ed ecco che siamo nel meno…». Inoltre con la sua esperienza di avvocato ha visto tante volte la verità confusa e la menzogna assumere le apparenze della verità. Ma non passerà molto tempo che Di Biasi dai fatti passerà all’azione animato dal suo giacobinismo.

Se si è creduto in Rousseau, è giusto che si veda il contrappasso in Vella. Ogni società genera il tipo di impostura che le si addice. Per Di Biasi Vella non ha commesso un crimine, ha soltanto messo su la parodia di un crimine, rovesciandone i termini, che in Sicilia si consuma da secoli da quando la cultura è nella mani del potere baronale ed è quindi finzione e falsificazione della realtà. Ed ecco allora lo scatto verso cose più avventate della filologia, la rivoluzione che non deve essere violenta ma radicale. Sciascia retrodata la propria scrittura ad un secolo a lui caro ma parla agli uomini del Novecento e il suo messaggio arriva fino a noi. Perché se oggi il mondo pullula di Vella, abbiamo bisogno di un Caracciolo e di un Di Biasi. Ma anche, riprendendo le parole di Pirandello, di più scrittori di cose che scrittori di parole.

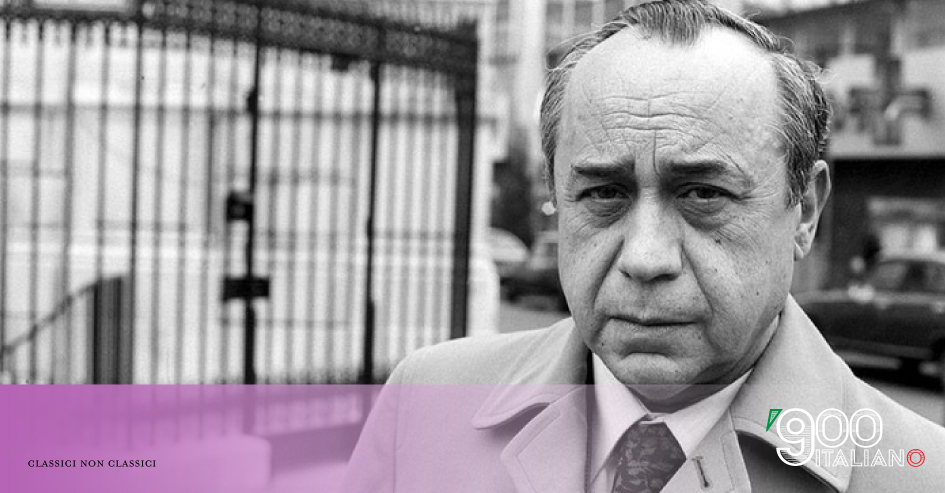

Claudio Musso

RSS - Articoli

RSS - Articoli

E tu cosa ne pensi?