“Every Sunday’s getting more bleak/A fresh poison each week/’We’re born sick,’ you heard them say it.” (Hozier Take Me to Church)

Questa storia l’ho ricostruita pezzetto per pezzetto dai racconti di diverse persone, sebbene, come accade di norma in simili casi, da ogni bocca uscisse in modo diverso (E. Wharton Ethan Frome)

L’ultima cosa bella sulla faccia della terra è l’ultima cosa che vedi prima di morire, è quello che vede Iggy dalla finestra del carcere in cui è rinchiuso, i petali del corniolo, l’ultima cosa, o meglio l’ultimo pensiero degno di essere registrato, prima dell’esecuzione, prima di chiudere gli occhi. Quello che muore con noi. Perché l’ultima cosa sulla faccia della terra è sempre un ricordo, un gesto della memoria. In realtà il titolo originale del romanzo è Ancient hours. Antiche sono le ore che cadono assieme alle foglie del corniolo, lentamente eppure così velocemente, tanto che quella storia, la nostra storia è già vecchia, già non ci appartiene più, è di chi viene dopo di noi. La storia di Iggy, un condannato a morte, a Dead Man Walking, è già quella di Nuvola, che quel giorno remoto, nella chiesa dove accade il dramma aveva appena tre anni. Unico superstite assieme a Iggy e alla brava maestra. In uno spazio monodimensionale in cui le folle inferocite che in passato si sono macchiate dei crimini peggiori nella sempiterna caccia alle streghe e ai peccatori continuano a essere assetate di vendetta. Le ore antiche sono pure le pagine di una storia che accade in una contemporanea eppure così remota Carolina, paese d’origine di Michael Bible. In una cittadina anonima e troppo cristiana, dal nome immaginario di Harmony, ovviamente il nome giusto per una comunità che è solo apparenza, e come tutte quelle in cui viviamo è piena di disarmonie e segreti. Una provincia anche letteraria di quello che è stato chiamato il Carver Country, l’America di periferia, inquietante e alienata. Una comunità che dà forma a desideri mostruosi (gli stessi di altri artisti da Stephen King a David Linch).

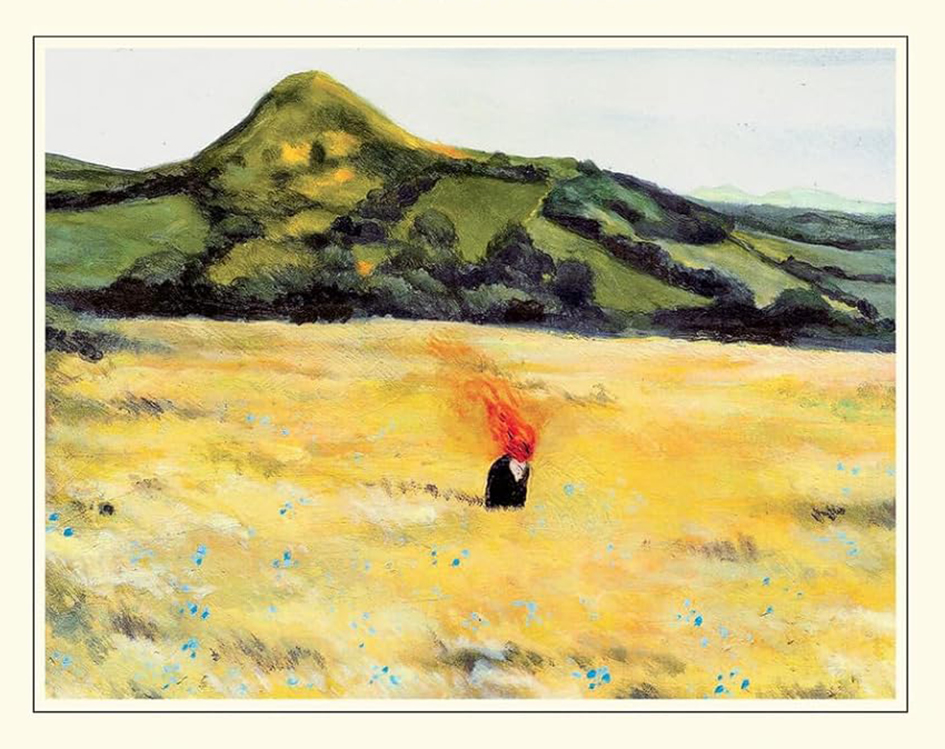

La noia ammazza, soprattutto i giovani che sono come dei sopravvissuti al luogo in cui sono nati, ai genitori che hanno avuto, ai piccoli e grandi traumi, alle violenze praticate dalle persone più insospettabili, da preti, tutori, dottori, da giovani abominevoli ed innocenti che per le loro madri rimarranno sempre degli angeli; sopravvissuti a una testarda overdose in macchina in un parcheggio anonimo come la vita, a un centro di disintossicazione che è solo un’altra crudeltà. Alle violenze che sono ingoiate dal silenzio e che ti avvolgono come ombre grosse quanto montagne. Possono essere giovani solo nei sogni, a cavalcare la vita sul dorso di un pony selvatico, su un treno notturno dove i sogni corrono e si sbriciolano assieme all’acciaio e alla velocità, combattenti, rivoluzionari, utopisti, su quel carrozzone matto di cui parla Elsa Morante in una delle sue poesie per i ragazzini (scommetto che a lei Micheal Bible sarebbe piaciuto). Restano solo quelli che non hanno preso fuoco assieme ad Iggy che forse in quella chiesa battista voleva solo uccidersi, ardere. Consumarsi come la vita senza dover aspettare.

È anche la storia di un tentato suicidio finito in tragedia, nell’omicidio di troppe persone, per caso, o forse Iggy voleva dare fuoco a tutti i colpevoli silenziosi, a quelli che nella sua testa lo erano stati. Le scelte si compiono sempre sulla scia delle nostre percezioni. Eppure, oltre alla ferocia, prima sicuramente, ma anche dopo, c’è quell’insaziabile bisogno di amore. Che sta lì annidato sotto ogni parola, come una creatura benigna e maligna nascosta e rannicchiata sotto le nostre vesti; sta in quel” mi manca Cleo”, “mi manca Paul”, nel pensiero rivolto al futuro di un condannato a morte; nella confessione “ho fatto cose orribili”; nei viaggi in treno fatti da bambino; in quel “tenetevelo stretto” quello che amate perché ve lo porteranno via.

Questo spazio e tempo monodimensionale è anche monoemozionale. “Il tempo si muoveva così in tondo”. Tutti sono intrappolati in quello che Bible chiama la Costante, quel malessere, quel “sole nero” che bisogna dire al mondo, quel malessere a cui Iggy e Bible vogliono dare fuoco. Perché solo in quel momento, quando la rabbia brucia via, Iggy per un attimo è capace di sentire “quant’erano belle in realtà le cose”. Quant’erano semplici e buone”. La Costante è anche quel rischio a cui siamo tutti esposti: che la nostra bontà (non la malvagità) sia fraintesa, barattata, non venga vista né riconosciuta, risucchiata nell’oblio, perché chi era lì a dover capire, rispettare, amare incondizionatamente ha preferito guardare altrove, rivolgerti parole come pugni o picchiarti per due giorni di fila, come succede a Cleo. Ed è lì in quell’attimo di luce o piuttosto di buio in cui quel tempo troppo uguale a se stesso si arresta addirittura e il bene che hai dato si trasforma in male, “più forte ad ogni colpo”. Perché il bene e il male, l’amore e il dolore non sono poi tanto diversi.

Questo è un romanzo che ha a che vedere con una certa letteratura americana, da quel To kill a mockingbird a Carver anche se l’autore per quanto compiaciuto rivendica che questa storia è come dire solo sua. Ci sono assonanze, almeno per me, con romanzi che stanno agli antipodi, penso a Cagnati. Quella desolazione senza scampo. E un sogno d’amore e di normalità, che è un’iperbole come quelle isole lontane di Génie la matta. E con romanzi che stanno al di qua dell’oceano, al di qua del sogno americano e dell’orizzonte, l’eccezionale Solo un ragazzo di Elena Varvello, con quell’orizzonte che poi si infiamma, quell’attimo di luce che è l’altra faccia del buio e quello straziante non poter tornare indietro.

Sono tutti assassini anzi siamo tutti assassini in potenza ma siamo anche tutti innocenti. O lo siamo stati. Eravamo innocenti. Grattando sotto la vernice c’è sempre qualcosa che ci accomuna ed è su quel qualcosa che cresce l’interesse vorace del lettore di questo breve romanzo. Su quei millimetri che ci separano dal male da qualsiasi forma di male; su quei pochi millimetri in cui nostra madre ci assicura “tu sei uno dei buoni” o “Vedi che non sei solo?”.

Ci sono l’attesa (tutta Carveriana), c’è il minimalismo espressivo. Ma in che senso? Non è l’attesa che qualcosa si compia, il dramma che incombe, le emozioni soffocate, il finale che arriva all’improvviso e tronca la storia, il tempo sospeso, tutto reso con un linguaggio minimo. Piuttosto tutto è stato espresso. Piuttosto le parole sono soglie invalicabili, muri; piuttosto direi che le parole invece di essere precise, poche, esatte, sono mute e fredde, come un campo isolato perché solo così le emozioni scricchiolano sotto i piedi e noi le possiamo appena sentire. Salvo poi accendersi un poco o troppo. Perché non si tratta di una narrazione ridotta all’osso, alle poche cose che contano davvero, quelle poche che stanno nascoste dal surplus di parole e di una narrazione troppo ricca piena di dettagli inutili. Ma è la scrittura che va con l’emozione e la vita, che si condensano sempre in un istante, in qualche immagine, in poche parole, Deborah Levy che racconta la morte della madre in quelle righe: “la saveur des poivrons rouges, des anchois, et rire de bon coeur (ou tout bas) en affirmant que ce qu’elle dit est très sérieux” (La position de la cuillère), poche righe e poi la voragine, il peso della assenza, di quello che resta dopo la scrittura, dopo che la scrittura si arrende alla vita e ai suoi misteri. Sono le parole che restano dopo che tutte le altre sono state scritte e riscritte fino a perdere ogni significato. Le parole che stanno dopo, che vedono in lontananza, qualcuno che mi chiama. “Quando metto i tulipani alla finestra, si aprono verso il sole”, è una delle ultime frasi, che mi ricorda quella frase dalla casa penale di Turi “Tutti i semi sono falliti eccettuato uno, che non so cosa sia, ma che probabilmente è un fiore e non un erbaccia”.

Laggiù, in lontananza il romanzo è una scatola nera, Iggy e gli altri giovani che hanno condiviso un destino, sono la scatola nera di se stessi. “Lorsque nous mobilisons les souvenirs d’un accident, qu’on l’ait vu ou vécu, la boite noire, c’est nous”, scrive Deborah Levy.

Silvia Acierno

RSS - Articoli

RSS - Articoli

E tu cosa ne pensi?